Introduction

L’énergie fait tourner le monde : de l’électricité qui éclaire nos foyers au carburant qui propulse l’industrie et les transports, nous dépendons de diverses sources d’énergie pour soutenir notre mode de vie ainsi que le développement économique et social. Cependant, derrière ce confort apparent se cache une réalité préoccupante : la production d’énergie est l’une des principales causes de pollution environnementale, une détérioration ayant de graves conséquences sur la santé humaine.

La production d’énergie via l’utilisation de combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz naturel) génère des polluants atmosphériques, tels que les gaz à effet de serre (GES) qui contribuent au réchauffement climatique, ainsi que des déchets toxiques qui, ensemble, affectent à la fois l’environnement et les personnes. Ces émissions portent gravement atteinte à la qualité de l’air tout en contribuant au changement climatique ; elles jouent également un rôle dans le développement de maladies respiratoires, cardiovasculaires, et même dans les décès prématurés.

En 2024, les émissions de dioxyde de carbone (CO2) ont augmenté en raison de la production d’énergie due à une utilisation accrue du charbon et du gaz naturel, notamment dans des pays comme la Chine et l’Inde, qui ont fait face à de fortes vagues de chaleur. Cette augmentation, destinée à répondre à la demande en climatisation, a entraîné une forte hausse de la consommation électrique et, par conséquent, une augmentation de 0,8 % des émissions mondiales de CO2, atteignant 37,8 milliards de tonnes. Source : Euronews

Comprendre la ampleur et la portée de ce problème environnemental et sanitaire est la première étape pour construire un avenir énergétique plus propre et plus sain. Cet article vous invite à approfondir l’impact de la production d’énergie sur la pollution atmosphérique, ses conséquences environnementales et sanitaires, ainsi que les alternatives que la science et la technologie offrent pour atténuer ces effets.

IMAGES

Innovation en qualité de l'air en 1 clic

Restez informé sur l’air que vous respirez !

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actualités sur la technologie de surveillance environnementale, les études sur la qualité de l’air, et bien plus encore.

Comment la production d’énergie contribue à la pollution de l’air

La production d’énergie à partir de combustibles fossiles est l’une des principales sources de pollution atmosphérique à l’échelle mondiale. Lorsque ces combustibles sont brûlés pour produire de l’électricité, de la chaleur ou du mouvement, ils libèrent une variété de polluants dangereux tant pour la santé que pour notre environnement.

Combustibles fossiles et qualité de l’air

Les combustibles fossiles sont principalement composés de carbone et d’hydrogène, mais contiennent également des impuretés telles que le soufre (charbon et pétrole), l’azote (présent dans l’air lors de la combustion), des métaux lourds comme le mercure du charbon et des composés organiques complexes tels que les hydrocarbures aromatiques (arenes) comme le benzène.

Lors de la combustion, ces combustibles réagissent chimiquement avec l’oxygène présent dans l’air, ce qui libère de l’énergie sous forme de chaleur et de sous-produits. Comme la combustion n’est pas une réaction parfaite, elle produit aussi des sous-produits nocifs qui réagissent avec d’autres gaz et particules en suspension dans l’atmosphère, engendrant des problèmes environnementaux notables tels que le smog et la pluie acide.

Émissions de l’industrie énergétique

Parmi les principaux polluants émis dans l’atmosphère lors de l’utilisation de combustibles fossiles pour la production d’énergie figurent :

- Dioxyde de carbone (CO2) : produit par la combustion du carbone. C’est le principal responsable de l’effet de serre à l’origine du réchauffement climatique.

- Monoxyde de carbone (CO) : la combustion incomplète due au manque d’oxygène génère ce gaz toxique qui empêche le transport de l’oxygène dans le sang.

- Oxydes de soufre (SOx) : lors de la combustion, le soufre contenu dans le charbon et le pétrole s’oxyde. Le soufre oxydé est à l’origine de la pluie acide, des irritations des voies respiratoires et de l’aggravation des maladies pulmonaires.

- Oxydes d’azote (NOx) : les hautes températures favorisent la transformation de l’azote de l’air en oxydes d’azote, responsables du smog et de la pluie acide, qui altèrent les sols, les forêts et les masses d’eau. Ces gaz provoquent également des irritations pulmonaires.

- Particules en suspension (PM2.5 et PM10) : proviennent des cendres, suie et aérosols non brûlés. Elles causent de graves problèmes de santé en affectant plusieurs organes tels que les poumons, le cœur et le cerveau.

- Métaux lourds : la plupart (mercure, cadmium et plomb) sont des impuretés du charbon et du pétrole. Ils sont très toxiques, qu’ils restent dans l’environnement ou atteignent le système nerveux.

- Hydrocarbures : ce sont des composés organiques volatils (COV) libérés lors de combustions incomplètes. Dans l’air, ils réagissent facilement, provoquant le smog. Certains COV, comme le benzène, sont cancérigènes.

En résumé, la combustion des combustibles fossiles génère de l’énergie utile mais aussi des polluants inhérents à leur composition chimique qui sont libérés dans l’air à cause des conditions de la réaction de combustion.

Émissions de l’industrie de production d’énergie

Comment la production d’énergie contribue à la pollution de l’air

La production d’énergie à partir de combustibles fossiles est l’une des principales sources de pollution atmosphérique à l’échelle mondiale. Lorsque ces combustibles sont brûlés pour produire de l’électricité, de la chaleur ou du mouvement, ils libèrent une variété de polluants dangereux pour la santé et pour notre environnement.

Combustibles fossiles et qualité de l’air

Les combustibles fossiles sont principalement composés de carbone et d’hydrogène, mais contiennent également des impuretés telles que le soufre (charbon et pétrole), l’azote (présent dans l’air lors de la réaction de combustion), des métaux lourds comme le mercure provenant du charbon, ainsi que des composés organiques complexes tels que les hydrocarbures aromatiques (arenes) comme le benzène.

Lors de la combustion de ces combustibles, une réaction chimique se produit avec l’oxygène présent dans l’air, ce qui libère de l’énergie sous forme de chaleur ainsi que des produits secondaires. Comme la combustion n’est pas une réaction parfaite, elle génère aussi des sous-produits nocifs qui réagissent avec d’autres gaz et particules en suspension dans l’atmosphère, provoquant des problèmes environnementaux notables tels que le smog et la pluie acide.

Émissions de l’industrie énergétique

Parmi les principaux polluants émis dans l’atmosphère lors de l’utilisation de combustibles fossiles pour la production d’énergie figurent :

- Dioxyde de carbone (CO2) : issu de la combustion du carbone. Il est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique.

- Monoxyde de carbone (CO) : la combustion incomplète se produit lorsqu’il y a un manque d’oxygène, libérant ce gaz toxique qui empêche le transport de l’oxygène dans le sang.

- Oxydes de soufre (SOx) : lors de la combustion, le soufre contenu dans des combustibles comme le charbon et le pétrole s’oxyde. Le soufre oxydé est à l’origine de la pluie acide, des irritations des voies respiratoires et de l’aggravation des maladies pulmonaires.

- Oxydes d’azote (NOx) : les hautes températures de combustion favorisent la réactivité de l’azote de l’air, produisant le smog et la pluie acide qui altèrent les sols, forêts et masses d’eau. Ces gaz provoquent aussi des irritations pulmonaires.

- Particules en suspension (PM2.5 et PM10) : issues des cendres, suie et aérosols de combustibles non brûlés. Elles causent de graves dommages à la santé, affectant divers organes tels que les poumons, le cœur et le cerveau.

- Métaux lourds : la plupart (mercure, cadmium et plomb) sont des impuretés du charbon et du pétrole. Ils sont hautement toxiques, qu’ils restent dans l’environnement ou qu’ils atteignent le système nerveux.

- Hydrocarbures : ce sont des composés organiques volatils (COV) libérés lors des combustions incomplètes. Une fois dans l’air, ils réagissent facilement, provoquant du smog. Certains COV, comme le benzène, ont un effet cancérigène.

En résumé, la combustion des combustibles fossiles génère de l’énergie utile, mais aussi des polluants inhérents à leur composition chimique qui sont libérés dans l’air en raison des conditions de la réaction de combustion.

Centrale nucléaire produisant de l’énergie à proximité d’une zone de population

Sources de pollution dans la production d’énergie

La production d’énergie, essentielle au développement humain, entraîne inévitablement des impacts environnementaux associés à chaque technologie utilisée pour sa génération. Des effets bien connus liés aux combustibles fossiles aux impacts moins évidents des énergies renouvelables.

Chaque source présente un profil de pollution distinct qui doit être évalué selon une approche de cycle de vie :

- Combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel) : ils génèrent des émissions (CO2, CO, SOx, NOx, PM, COV et métaux lourds) dues à leur composition chimique et aux réactions d’oxydation subies à haute température.

- Énergie nucléaire : la fission nucléaire produit de l’énergie sans émissions directes de CO2, mais génère des déchets radioactifs (à vie courte : faible et moyenne activité, et à vie longue : haute activité pouvant durer des milliers d’années).

- Énergies renouvelables : bien qu’elles fonctionnent proprement pendant leur exploitation, ce n’est pas toujours le cas sur l’ensemble de leur cycle de vie.

- Photovoltaïque : la fabrication des panneaux solaires génère des métaux lourds et des gaz fluorés, en plus d’une grande consommation d’énergie. De plus, leurs déchets, après une durée de vie d’environ 25 ans, sont difficiles à recycler.

- Éolien : génère des conflits paysagers et sociaux, ainsi que des impacts sur l’avifaune et les chauves-souris frappant les éoliennes.

- Hydroélectrique : émet du méthane (CH4), un puissant GES, par décomposition anaérobie de la matière organique accumulée dans les réservoirs ; de plus, elle fragmente les écosystèmes fluviaux, entravant leur rôle de corridors écologiques pour la biodiversité.

- Biomasse et biocarburants : production d’énergie neutre en émissions de CO2, car le carbone libéré a été précédemment absorbé par les plantes. Cependant, en cas de combustion incomplète due à un manque d’oxygène, ils génèrent des émissions de CO, PM2,5 et de carbone noir. Sous haute température, ils produisent des NOx. Ils engendrent aussi des impacts indirects dus à la déforestation qu’ils favorisent en introduisant des cultures énergétiques, processus qui libère le CO2 stocké dans le sol et la biomasse, ainsi que par l’utilisation d’engrais pour accroître la production de biomasse à des fins énergétiques.

En conclusion, chaque source d’énergie présente des défis environnementaux spécifiques, les combustibles fossiles étant les plus polluants, tandis que les alternatives renouvelables et l’énergie nucléaire nécessitent une gestion rigoureuse en raison des impacts notables associés à leur cycle de vie.

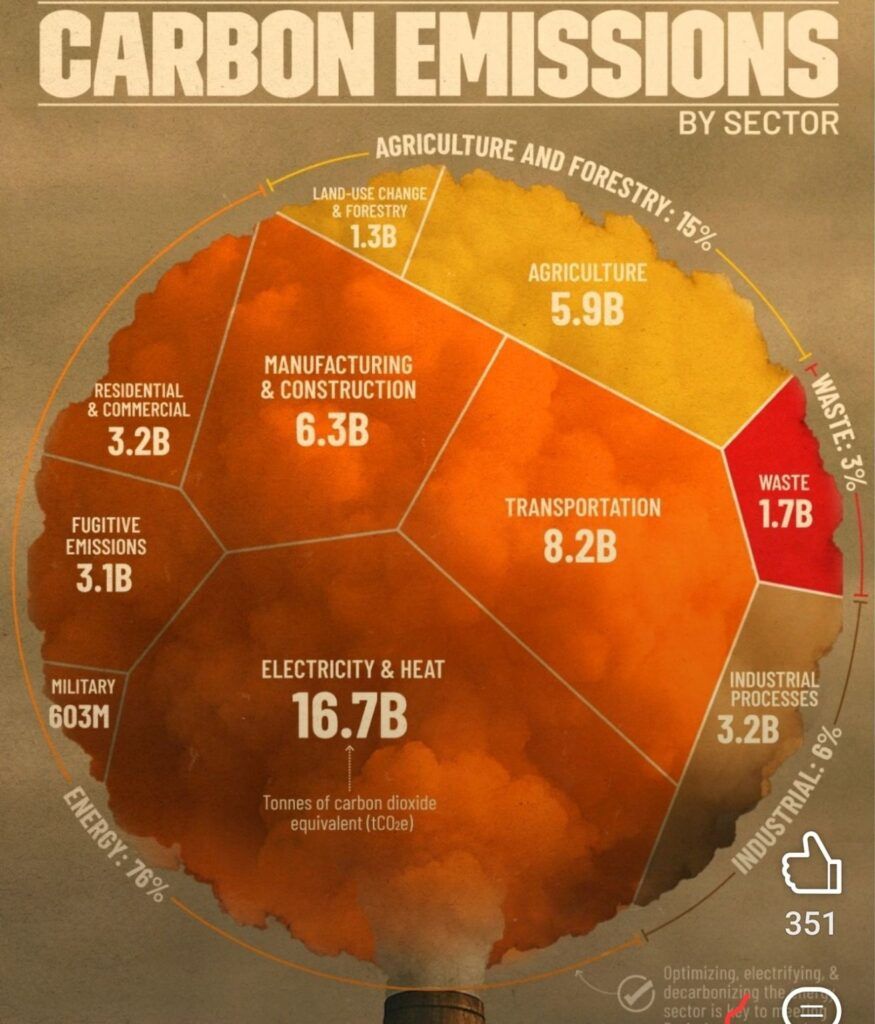

Emissions de carbone par secteur – Optimisation de la production d’énergie

Impact environnemental de la production d’énergie

La production et la consommation d’énergie représentent l’un des aspects majeurs liés à la crise climatique, car elles sont responsables d’environ 40 % des émissions de CO2.

Changement climatique et production d’énergie

Le secteur énergétique est le principal contributeur au réchauffement climatique en raison de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) qui piègent la chaleur dans l’atmosphère, accélérant ainsi le changement climatique. De plus, il s’agit d’une activité industrielle qui détériorer la qualité de l’air par ses émissions ; une pollution atmosphérique qui provoque des modifications des écosystèmes aquatiques et terrestres, conduisant à la perte de biodiversité et d’habitats. Elle est également liée directement à l’origine des phénomènes météorologiques extrêmes.

La rétroaction entre la production d’énergie et le climat a laissé une empreinte sociale, économique et environnementale profonde lors des dernières vagues de chaleur en Europe, aux États-Unis et au Canada, provoquant des incendies de forêt incontrôlables ; les ouragans se sont intensifiés à cause de l’augmentation de la température océanique ; les inondations ont ravagé l’Europe centrale en 2021 ; et les sècheresses ont affecté la Chine qui a connu en 2022 l’une des plus graves de ces dernières décennies.

Parmi les émissions de 2023, celles qui ont le plus rapidement augmenté sont liées à la production de combustibles (infrastructures pétrolières et gazières, mines de charbon), ainsi que le transport routier et les émissions de l’industrie énergétique.

Dégradation des écosystèmes

La production d’énergie, surtout à partir de sources non renouvelables telles que les combustibles fossiles, engendre une série d’impacts environnementaux qui altèrent la qualité de l’air et dégradent les écosystèmes terrestres et aquatiques.

Parmi ses effets les plus nuisibles, on compte :

- Pollution de l’air : la combustion des combustibles fossiles dans les centrales électriques et les usines libère de grandes quantités de gaz polluants qui provoquent le smog, les pluies acides, la dégradation de la couche d’ozone et contribuent au réchauffement climatique.

- Pluies acides : elles se forment lorsque les oxydes de soufre (SO2) et d’azote (NOx), émis par la combustion du charbon et du pétrole dans les centrales électriques, réagissent avec la vapeur d’eau présente dans l’atmosphère pour former de l’acide sulfurique (H2SO4) et de l’acide nitrique (HNO3). Leur présence acidifie les sols en réduisant les nutriments essentiels comme le calcium et le magnésium, affaiblissant ainsi la végétation. Dans les masses d’eau continentales, elles modifient le pH, affectant les espèces piscicoles et les amphibiens. En général, leur formation atmosphérique perturbe les chaînes trophiques, détruisant la biodiversité à l’échelle globale.

- Pollution de l’eau et du sol : les résidus industriels comme les cendres de charbon contiennent des métaux lourds qui s’infiltrent dans les sols et les nappes phréatiques. Les déversements de pétrole lors du transport causent des dommages importants aux océans et aux sols. Les eaux chaudes des centrales nucléaires, comme celles d’autres centrales thermiques (charbon, gaz, etc.), sont utilisées pour refroidir les réacteurs. L’eau rejetée après absorption de la chaleur est souvent à une température plus élevée que celle de la rivière ou du plan d’eau récepteur. Cette augmentation de température s’appelle pollution thermique, qui modifie la température de l’eau, réduisant ainsi l’oxygène disponible dans la masse d’eau.

- Exploitation intensive des ressources : les activités de production d’énergie telles que l’extraction minière déforestent et détruisent les habitats pour leur développement industriel. Certaines de leurs techniques génèrent des acides qui contaminent les masses d’eau environnantes et, dans de nombreuses exploitations minières, l’utilisation intensive de l’eau est nécessaire.

Consommation de médicaments pour des problèmes de santé causés par la pollution due à la production d’énergie

Effets de la pollution énergétique sur la santé

À l’échelle mondiale, on estime que l’excès de décès dû à la pollution de l’air par les particules fines (PM2,5) et l’ozone atteint 8,34 millions par an. La majeure partie (52 %) de cette charge de mortalité est liée aux affections cardiométaboliques ; s’y ajoutent les accidents vasculaires cérébraux, la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et le cancer, ainsi que des impacts directs sur le développement fœtal et la santé infantile.

« On estime que 5,13 millions de décès en excès par an dans le monde sont attribuables à la pollution de l’air ambiant causée par l’utilisation des combustibles fossiles et pourraient donc être évités par leur élimination progressive. » Lelieveld, J. et al. (2023) Air pollution deaths attributable to fossil fuels: Observational and modelling study.

Maladies respiratoires et cardiovasculaires

La pollution de l’air est un facteur clé dans le développement et l’aggravation des maladies respiratoires et cardiovasculaires, en raison de sa capacité à déclencher des processus physiopathologiques tels que le stress oxydatif, l’inflammation systémique et la dysfonction endothéliale. Respirer les principaux polluants impliqués, comme les particules fines PM2,5, le dioxyde d’azote (NO2), l’ozone (O3) et le monoxyde de carbone (CO), est associé à un risque accru d’hypertension, d’artériosclérose, d’arythmies et d’événements thrombotiques. En plus d’aggraver les pathologies pulmonaires chroniques telles que l’asthme et la MPOC, ces polluants atmosphériques renforcent aussi les symptômes respiratoires aigus.

Dans le système cardiovasculaire, la présence de ces polluants dans l’air augmente le risque d’infarctus aigu du myocarde (1-3 % pour chaque augmentation de 10 μg/m³ de PM2,5), ainsi que des taux plus élevés d’accidents vasculaires cérébraux, d’insuffisance cardiaque et de mort subite.

Selon l’Étude sur la charge mondiale des maladies (GBD), la pollution atmosphérique a causé 4,2 millions de décès prématurés en 2019 (7,6 % de la mortalité mondiale). Les données actuelles confirment que même de courtes expositions aux PM2,5 augmentent la mortalité cardiovasculaire, tandis que la pollution chronique réduit l’espérance de vie de 1 à 2 ans dans les zones très polluées.

En résumé, la pollution atmosphérique, à laquelle la production d’énergie contribue fortement, est un facteur de risque environnemental critique mais modifiable par des politiques environnementales et sanitaires, afin de réduire son impact important sur la mortalité et la morbidité à l’échelle mondiale.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) : Environ 90 % de la population mondiale respire un air pollué au-delà des limites de sécurité établies, ce qui représente un grave risque pour la santé publique à l’échelle mondiale.

Exposition à long terme et santé publique

L’exposition prolongée à la pollution atmosphérique représente un grave problème de santé publique, car elle augmente le risque pour la population générale de développer des maladies chroniques et de mourir prématurément suite à une exposition chronique à des polluants tels que les particules fines (PM2,5 et PM10), le dioxyde de soufre (SO2) et le dioxyde d’azote (NO2).

Une augmentation de 10 µg/m³ de la concentration en PM2,5 peut accroître la mortalité et les cas de cancer du poumon de 15 à 27 %. Plan Air 2017-2019. Impact de la qualité de l’air sur la santé en Espagne. Ministère de la Santé du gouvernement espagnol.

Les effets négatifs ne touchent pas tout le monde de la même manière ; certains groupes sont particulièrement vulnérables : les enfants, particulièrement sensibles en raison de l’immaturité de leur système respiratoire et immunitaire, peuvent développer un déficit de croissance de la fonction pulmonaire ainsi qu’une augmentation des épisodes d’asthme et des infections respiratoires. De même, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies respiratoires et cardiaques préexistantes présentent également un risque élevé de complications graves et de mortalité associée à une exposition chronique aux polluants atmosphériques. De plus, la pollution atmosphérique peut aggraver les maladies existantes et il a été démontré qu’elle contribue au développement de nouvelles pathologies et à des troubles neurologiques tels qu’Alzheimer et Parkinson chez les personnes âgées.

En définitive, les preuves scientifiques démontrent qu’il n’existe pas de seuil d’exposition sûr aux polluants atmosphériques. Même à faibles concentrations, ils peuvent augmenter la mortalité et l’incidence de maladies graves dans la population, affectant de manière disproportionnée les groupes les plus vulnérables.

Solutions pour réduire la pollution dans le secteur énergétique

La transition vers des énergies propres et renouvelables est essentielle non seulement pour atténuer le changement climatique, mais aussi pour éviter des millions de décès prématurés liés à la pollution de l’air causée par la production d’énergie. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 90 % de la population mondiale respire un air contenant des niveaux dangereux de particules fines (PM2,5), principalement issues de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz.

Si ces combustibles fossiles étaient remplacés par des énergies renouvelables accessibles à tous, la pollution atmosphérique cesserait d’être l’une des principales menaces environnementales pour le bien-être humain. Des études du GIEC et de l’Agence internationale de l’énergie confirment que remplacer le charbon, le pétrole et le gaz par des énergies renouvelables (éolienne, solaire et hydraulique) réduirait jusqu’à 80 % des émissions de CO2 et des polluants atmosphériques d’ici 2050.

Remplacer les combustibles fossiles éviterait 5,1 millions de décès annuels liés à l’exposition aux PM2,5 (Dinh, N.T.T., 2024) et 1,8 million (12 %) de nouveaux cas d’asthme infantile liés au NO2. (Universités de Harvard et George Washington, 2022).

Transition vers les énergies renouvelables

La décarbonisation du secteur énergétique pourrait être atteinte grâce aux technologies renouvelables les plus efficaces pour réduire la pollution : celles qui génèrent de l’électricité sans émettre de polluants atmosphériques ni de gaz à effet de serre.

Parmi elles, on trouve : l’utilisation de l’énergie solaire et éolienne, des sources renouvelables qui, dans 80 % des pays, sont déjà moins chères que le charbon (2024). L’énergie hydroélectrique produit de l’électricité à partir du mouvement de l’eau. Bien que la construction de barrages impacte les écosystèmes fluviaux, une fois en fonctionnement, la production d’énergie est propre et renouvelable. L’énergie issue de la biomasse utilise les déchets organiques pour produire de l’énergie ; gérée de manière durable, elle peut constituer une alternative durable et renouvelable. Les énergies géothermique et marine exploitent la chaleur du sous-sol ou le mouvement des marées et des vagues ; elles sont encore en développement dans de nombreux endroits, mais présentent un grand potentiel pour compléter le mix énergétique propre.

Cette transformation énergétique fondée sur des sources renouvelables peut s’appuyer sur le stockage par batteries et la distribution d’énergie via des réseaux intelligents pour garantir un approvisionnement stable. S’y ajoute l’hydrogène vert, remarquable par son applicabilité dans les secteurs de l’industrie lourde et des transports, tout en surmontant l’intermittence des sources renouvelables.

Dans l’ensemble, l’adoption de ces technologies propres pour la production d’énergie permet de réduire drastiquement la pollution de l’air, améliorer la santé publique et progresser vers un modèle énergétique durable et respectueux de l’environnement.

Mix énergétique de l’Union européenne selon l’Agence européenne pour l’environnement

Politiques et réglementations pour une énergie plus propre

La transition énergétique vers des sources de production d’énergie plus propres progresse dans la plupart des pays, avec une intégration accrue des énergies renouvelables dans leur mix énergétique. Les réglementations internationales et nationales, ainsi que les incitations à l’innovation et les investissements dans les technologies propres, sont la clé pour contrôler la pollution causée par le secteur énergétique et promouvoir une transition vers des sources plus durables.

La croissance des énergies renouvelables est robuste mais, à elle seule, cette industrie énergétique ne suffit pas à atteindre les objectifs climatiques mondiaux. Une action politique déterminée et soutenue, notamment dans les secteurs difficiles à décarboner, est indispensable. Cela permettra de maintenir et de promouvoir les nouvelles technologies et de moderniser les infrastructures énergétiques existantes. Couplée à une réglementation de plus en plus stricte sur les émissions, encadrée par les engagements internationaux, cette dynamique accélère la transition vers une production d’énergie plus propre et durable.

Les principales réglementations sont :

- États-Unis : la Clean Air Act agit par le biais de l’Environmental Protection Agency (EPA) pour réguler les émissions de gaz à effet de serre et de polluants des centrales électriques. En plus d’établir des limites et des exigences de réduction, elle encourage l’application de technologies de mitigation telles que la capture et le stockage du carbone.

- Union européenne : le Green Deal européen vise à atteindre la neutralité carbone du continent européen d’ici 2050. Pour ce faire, des objectifs intermédiaires ont été définis : réduire les émissions d’au moins 55 % d’ici 2030 (par rapport à 1990), avec une révision constante de la législation pour privilégier l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables.

- Global : l’Accord de Paris engage près de 200 pays qui se sont fixés pour objectif de limiter l’augmentation de la température mondiale à moins de 2°C, en établissant des objectifs nationaux de réduction des émissions. L’Accord favorise également la coopération internationale pour la décarbonation du secteur énergétique.

Questions fréquentes sur la pollution de l’air due à la production d’énergie

Comment la production d’énergie pollue-t-elle l’air ?

La production d’énergie, surtout à partir de combustibles fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel, est l’une des principales sources de pollution atmosphérique au niveau mondial. Le processus de combustion de ces matériaux libère une variété de polluants dans l’air qui affectent à la fois l’environnement et la santé humaine.

Les principaux gaz polluants émis sont :

- Oxydes d’azote (NOx) : produits lors de la combustion à haute température des combustibles, comme dans les moteurs de voitures et les centrales thermiques. Ils provoquent le smog photochimique et les pluies acides.

- Dioxyde de soufre (SO2) : généré lors de la combustion du charbon et du pétrole, ce processus chimique libère dans l’air l’une de leurs impuretés, le soufre. Il est responsable des pluies acides qui endommagent la végétation et les bâtiments, provoquant aussi des troubles respiratoires et aggravant les maladies pulmonaires existantes comme l’asthme et la bronchite.

- Particules en suspension (PM2.5 et PM10) : issues des cendres, suie et aérosols secondaires. Elles provoquent de graves problèmes respiratoires, surtout les particules fines (PM2.5) capables de pénétrer dans le sang depuis les poumons.

- Gaz à effet de serre (CO2, CH4) : Le dioxyde de carbone (CO2) est le principal gaz responsable du changement climatique, tandis que le méthane (CH4), bien que moins émis, a un potentiel de réchauffement global beaucoup plus élevé.

Quels sont les principaux polluants émis par les centrales électriques ?

Les centrales électriques, surtout celles utilisant du charbon et d’autres combustibles fossiles, sont responsables de l’émission de divers polluants atmosphériques tels que le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx) et les particules en suspension (PM). Ces gaz et particules contribuent au réchauffement climatique, à la formation de pluies acides et à la dégradation de la qualité de l’air, augmentant ainsi le risque de développer des maladies respiratoires et cardiovasculaires chez les populations proches des centrales électriques.

Quels sont les effets de la pollution liée à la production d’énergie sur la santé ?

La pollution de l’air générée par la production d’énergie, notamment à partir de combustibles fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz, a des effets graves sur la santé humaine. La production d’énergie libère des substances nocives telles que les particules fines (PM2.5), le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx) et les métaux lourds. Une exposition prolongée ou aiguë à ces substances est associée au développement de pathologies respiratoires (asthme, bronchite chronique, crises respiratoires) et cardiovasculaires (infarctus, AVC), ainsi qu’à une augmentation du risque de mortalité prématurée.

Comment les énergies renouvelables contribuent-elles à réduire la pollution ?

Les technologies renouvelables les plus efficaces pour réduire la pollution sont celles qui génèrent de l’électricité sans émettre de GES ni de polluants atmosphériques. Parmi elles :

- Énergie éolienne : la plus efficace pour réduire la pollution, car elle transforme le vent en électricité sans émissions polluantes. Elle peut aussi remplacer l’usage de grandes quantités de combustibles fossiles.

- Énergie solaire : une des sources les plus accessibles et répandues, elle ne produit pas d’émissions pendant son fonctionnement et contribue significativement à réduire l’empreinte carbone.

- Énergie hydroélectrique : utilise l’énergie de l’eau en mouvement pour produire de l’électricité.

- Énergie de la biomasse : utilise des déchets organiques pour produire de l’énergie. Gérée de façon durable, elle peut être une alternative propre et renouvelable.

- Énergie géothermique et marine : exploitent la chaleur du sous-sol et le mouvement des marées et des vagues.

- Hydrogène vert : produit par électrolyse avec de l’énergie renouvelable. Une solution prometteuse pour décarboner les secteurs difficiles à électrifier directement.

Quelles réglementations existent pour contrôler la pollution dans le secteur énergétique ?

Les réglementations internationales et nationales, ainsi que les incitations à l’innovation et les investissements dans les technologies propres, sont la clé pour contrôler la pollution générée par le secteur énergétique et promouvoir une transition vers des sources plus durables.

- États-Unis : la Clean Air Act agit via l’Environmental Protection Agency (EPA) pour réguler les émissions de GES et polluants des centrales électriques. En plus d’établir des limites et des exigences de réduction, elle promeut l’application de technologies d’atténuation telles que la capture et le stockage du carbone.

- Union Européenne : le Pacte Vert Européen (European Green Deal) vise à atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici 2050. Pour ce faire, des objectifs intermédiaires ont été définis : réduire les émissions d’au moins 55 % d’ici 2030 (par rapport à 1990), avec une révision constante de la législation pour prioriser l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables.

- Global : l’Accord de Paris engage près de 200 pays à limiter la hausse de la température mondiale à moins de 2°C, en établissant des objectifs nationaux de réduction des émissions. De plus, l’Accord favorise la coopération internationale pour la décarbonation du secteur énergétique.

L’énergie éolienne comme source de production d’énergie renouvelable

Conclusion

La science ne ment pas : la production d’énergie basée sur les combustibles fossiles a un impact négatif et profond tant sur la santé publique que sur l’environnement. Son utilisation entraîne une augmentation des maladies respiratoires et cardiovasculaires, ainsi qu’une exposition accrue à la mortalité prématurée, affectant particulièrement les plus vulnérables : les enfants, les personnes âgées et celles souffrant de maladies préexistantes. Cependant, il est également vrai que nous n’avons jamais disposé d’autant d’outils, de connaissances et d’opportunités pour inverser cette tendance.

La transition vers des sources d’énergie plus propres et durables est déjà en cours dans le monde entier. Grâce à des politiques ambitieuses et décidées, des avancées technologiques et une prise de conscience sociale croissante, le développement des énergies renouvelables, la modernisation des réseaux électriques et la réduction des émissions atmosphériques progressent. Chaque action compte : de la conception de politiques publiques et de l’investissement dans des infrastructures propres aux décisions quotidiennes des industries et des citoyens. Le défi est grand, mais le potentiel de changement l’est encore plus. Agir aujourd’hui nous permettra de bénéficier d’un air plus pur, d’une société plus saine et d’une planète plus durable pour tous.

Références

- Perera, F. (2023). The impact of fossil fuel combustion on children’s health and the environment: The need for a new paradigm. The Lancet Planetary Health, 7(3), e210-e216. https://www.researchgate.net/publication/365777296_A_Myriad_of_Health_Impacts_from_Fossil_Fuel

- Lelieveld, J., Haines, A., Burnett, R., Tonne, C., Klingmüller, K., Münzel, T., & Pozzer, A. (2023). Air pollution deaths attributable to fossil fuels: Observational and modelling study. BMJ, 383, e077784. https://www.bmj.com/content/383/bmj-2023-077784

- Ubilla, C. & Yohannessen K. (2017). Contaminacion atmosférica, efectos en la salud respiratoria del niño. Revista médica clínica Las Condes. Vol. 28. Núm. 1. págs 111-118 https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-contaminacion-atmosferica-efectos-en-la-S0716864017300214

- Southerland, C. et al. (2022). Global urban temporal trends in fine particulate matter (PM2·5) and attributable health burdens: estimates from global datasets. The Lancet Planetary Health, Volume 6, Issue 2, e139 – e146. https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(21)00350-8/fulltext

- Dinh, N. T. T. et al. (2024). Measuring and valuing the health co-benefits of climate change mitigation: a scoping review. The Lancet Planetary Health, Volume 8, Issue 6, e402 – e409. https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196%2824%2900095-0/fulltext

- Zhao, X., Zhang, X., & Li, N. (2023). Assessing the environmental impacts of renewable energy sources: A case study of wind and solar energy in China. Journal of Environmental Management, 330, 117013. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479723013130

- European Environmental Agency. (2020). Development of Renewable Energy and its Impact on Air Quality: Co-benefits and Trade-offs. ETC/ATNI Report 6/2020. https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-atni/products/etc-atni-reports/etc-atni-report-6-2020-development-of-renewable-energy-and-its-impact-on-air-quality-co-benefits-and-trade-offsEionet Portal

- U.S. Environmental Protection Agency. (2025). Human Health & Environmental Impacts of the Electric Power Sector. https://www.epa.gov/power-sector/human-health-environmental-impacts-electric-power-sectorUS EPA