Bien que réputées pour leur nature préservée, les îles du monde entier — d’Hawaï et des Caraïbes jusqu’à celles du Pacifique Sud et de la Méditerranée — font face à des défis croissants en matière de qualité de l’air. Une étude mondiale d’IQAir révèle que seul un petit nombre de territoires insulaires (parmi lesquels la Nouvelle-Zélande, l’Australie, l’Islande et certaines îles des Caraïbes) maintiennent actuellement des niveaux de polluants inférieurs aux limites recommandées par l’OMS. En revanche, la majorité de ces îles enregistrent déjà des augmentations critiques de PM2,5 et d’autres composés atmosphériques, en raison d’une pollution issue à la fois de sources locales et mondiales, telles que le transport maritime et la combustion de combustibles fossiles.

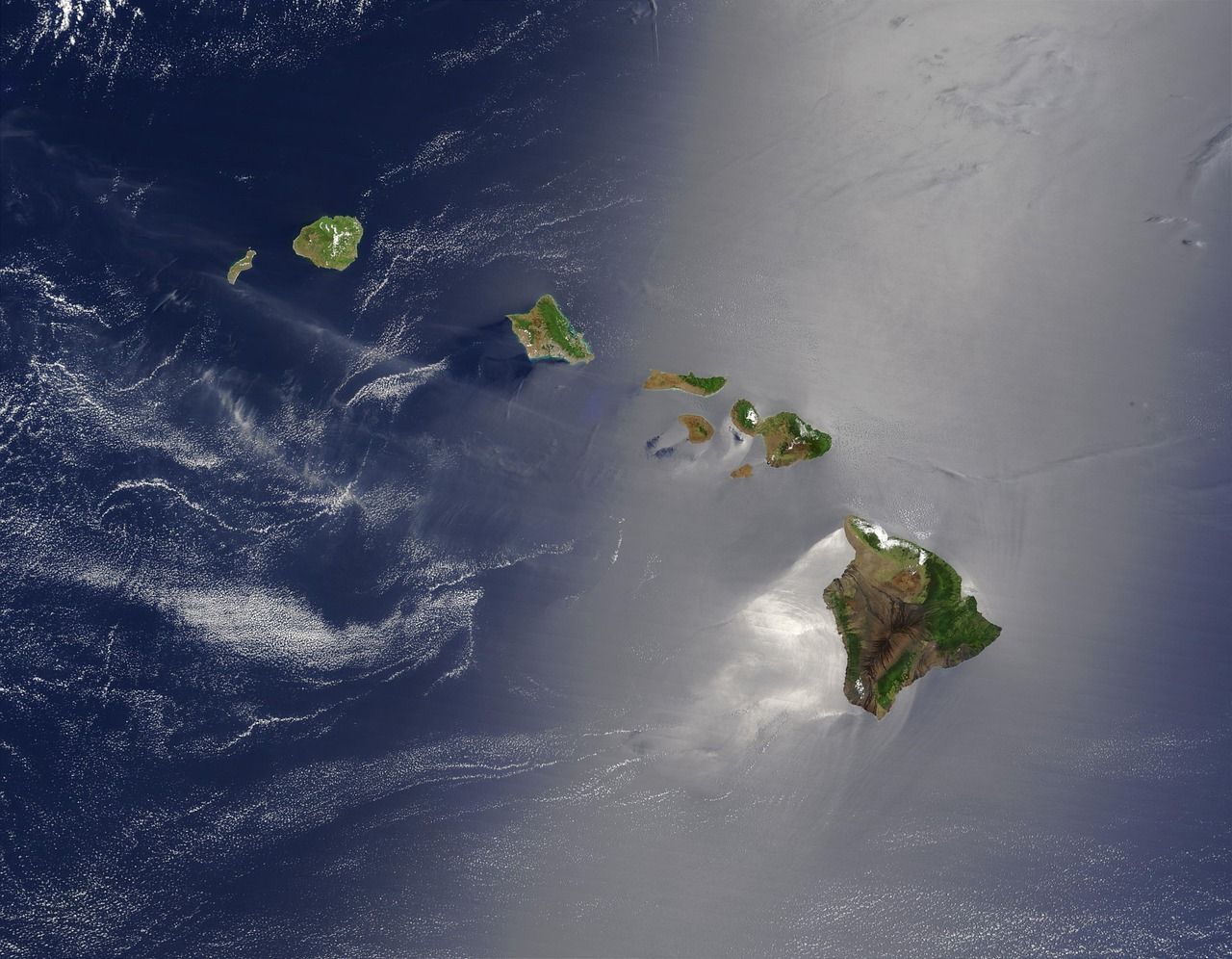

Dans les Caraïbes, neuf des vingt-trois territoires ont constaté une augmentation de la pollution depuis 2024 ; à Hawaï, où les épisodes de vog (brouillard volcanique) et l’arrivée de polluants transportés par les vents d’Asie deviennent de plus en plus fréquents, la surveillance repose désormais sur des systèmes de capteurs avancés. De même, dans le Pacifique Sud, des îles comme Vanuatu et Fidji commencent à enregistrer des niveaux préoccupants de polluants liés au trafic maritime et à la combustion à longue distance.

Cependant, les nouvelles technologies de surveillance de la qualité de l’air — telles que les réseaux de capteurs intelligents et les systèmes d’analyse prédictive — sont déployées dans des ports comme celui de Nassau, permettant le suivi en temps réel de la présence de composés polluants atmosphériques et facilitant une réponse rapide en cas d’augmentation dangereuse de la pollution de l’air.

Dans cet article, nous analysons cette tendance mondiale qui démontre que la surveillance scientifique et le développement technologique sont étroitement liés, car ils constituent la clé pour comprendre et protéger la qualité de l’air dans les environnements insulaires. Nous explorons l’importance de la qualité de l’air dans les îles et les territoires isolés, les implications qu’un air pollué entraîne pour la biodiversité et le tourisme durable, ainsi que la manière dont les nouvelles technologies de surveillance peuvent aider à protéger ces milieux uniques. La coopération internationale dans la surveillance de la qualité de l’air sur les îles et l’adoption de technologies de surveillance avancées sont des tendances majeures en 2025, constituant la base de décisions stratégiques destinées à préserver les paradis insulaires.

Végétation indigène sur la côte insulaire.

Pourquoi la qualité de l’air est-elle cruciale dans les environnements insulaires et isolés ?

Les systèmes insulaires présentent une grande vulnérabilité écologique et une capacité limitée de résilience et d’adaptation face aux perturbations environnementales. En raison de leur configuration géographique, ces territoires fonctionnent comme des systèmes atmosphériques partiellement fermés, caractérisés par un faible taux de renouvellement de l’air et une dispersion limitée des polluants. Cette particularité environnementale favorise l’accumulation d’émissions anthropiques provenant de sources telles que l’activité portuaire, le transport terrestre ou la production d’énergie.

Les îles comme écosystèmes fragiles

La composition atmosphérique des territoires insulaires dépend de l’interaction entre la pression anthropique liée aux activités humaines et les variables météorologiques locales. Dans des situations de stabilité atmosphérique ou d’inversion thermique, la capacité de mélange vertical de l’air diminue, ce qui favorise l’accumulation de polluants dans les couches inférieures de l’atmosphère. Ce phénomène augmente les concentrations d’oxydes d’azote (NOx), de dioxyde de soufre (SO2) et de particules (PM10, PM2,5), entraînant des effets négatifs sur la santé publique, la biodiversité terrestre et les écosystèmes marins.

Pollution atmosphérique dans les zones éloignées et les îles tropicales

Dans les petites îles isolées, le système énergétique dépend en grande partie de la combustion d’hydrocarbures fossiles. Cette dépendance énergétique génère d’importantes émissions de gaz polluants et à effet de serre. La situation est aggravée par le fort trafic maritime et aérien lié au tourisme, qui contribue encore davantage à la charge atmosphérique de composés nocifs. La faible superficie terrestre et la circulation atmosphérique limitée rendent difficile la dispersion de ces polluants, amplifiant ainsi leur impact environnemental.

Innovation en qualité de l'air en 1 clic

Restez informé sur l’air que vous respirez !

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actualités sur la technologie de surveillance environnementale, les études sur la qualité de l’air, et bien plus encore.

Même dans les territoires géographiquement isolés, on enregistre des concentrations significatives de polluants tels que l’ozone troposphérique (O3), les particules fines (PM2,5), le dioxyde d’azote (NO2) et l’ammoniac (NH3). Ce dernier joue un rôle clé comme précurseur chimique dans la formation de particules secondaires telles que les nitrates et sulfates d’ammonium, qui dégradent la qualité de l’air et la visibilité. Ces composés peuvent être transportés sur de longues distances par les courants atmosphériques, notamment depuis des zones continentales fortement émettrices. Les études de surveillance environnementale menées dans les archipels européens et pacifiques montrent que l’isolement géographique ne garantit pas une bonne qualité de l’air, soulignant ainsi la nécessité de mettre en œuvre des stratégies de suivi et d’atténuation même dans des environnements à faible pression humaine.

En conséquence, la préservation de la qualité de l’air dans les environnements insulaires constitue une priorité stratégique en raison de ses implications environnementales, sanitaires et socio-économiques. Il est essentiel de mettre en place des systèmes de surveillance continue, de promouvoir l’usage de technologies énergétiques propres et d’adopter des modèles d’aménagement durable du territoire. Dans ces contextes, l’atmosphère agit comme un indicateur critique de l’équilibre écologique et de la capacité de résilience du système insulaire.

Bateau de plaisance se dirigeant vers une île

Principales sources de pollution de l’air sur les îles

Émissions locales : énergie, transport et déchets

Les îles font face à un défi environnemental particulier en raison de leur dépendance prédominante aux combustibles fossiles pour la production d’électricité, conséquence d’une infrastructure limitée et de ressources renouvelables restreintes. La combustion de produits pétroliers génère des émissions importantes de dioxyde de soufre (SO2), de dioxyde de carbone (CO2) et d’oxydes d’azote (NOx), contribuant de manière significative à la pollution atmosphérique locale. Ce scénario est aggravé par le trafic maritime et aérien intense, particulièrement lié à l’activité touristique, qui ajoute des charges supplémentaires de gaz polluants et de particules, affectant la qualité de l’air et augmentant la pression environnementale sur les écosystèmes insulaires les plus sensibles.

L’approvisionnement énergétique dans de nombreuses régions dépend encore largement de la combustion de combustibles fossiles pour la production d’électricité et le transport, entraînant des émissions localisées importantes d’oxydes d’azote (NOx), d’oxydes de soufre (SOx) et d’ammoniac (NH3). Ces émissions n’affectent pas seulement la qualité de l’air ambiant immédiate, mais contribuent également à des processus atmosphériques complexes générant des polluants secondaires tels que les particules fines, nocives pour la santé humaine et les écosystèmes. La gestion de ces sources locales est essentielle pour réduire la charge polluante dans des zones géographiquement limitées et sensibles. USEPA (2016). Integrated Science Assessment for Oxides of Nitrogen, Oxides of Sulfur, and Ammonia.

Un autre facteur critique de pollution sur les îles provient de la combustion des déchets solides et organiques, une pratique courante dans de nombreuses îles en raison des limites de gestion et de recyclage des déchets. Cette activité libère de l’ammoniac (NH3) et d’autres polluants secondaires qui, en réagissant dans l’atmosphère, génèrent des particules fines persistantes nuisibles à la santé et à l’environnement. De plus, les pratiques agricoles, bien que de moindre ampleur, contribuent également à des émissions de NH3 et d’autres gaz qui favorisent l’eutrophisation et modifient la composition chimique des sols et des masses d’eau.

C’est le cas dans certaines îles de la Méditerranée, comme Majorque et Ibiza, où l’augmentation du tourisme et la combustion de déchets solides affectent l’atmosphère locale. La surface limitée et la configuration géographique restreignent la dispersion atmosphérique, entraînant une accumulation de polluants et provoquant des épisodes critiques lors de conditions météorologiques défavorables.

Autres cas de pollution atmosphérique sur les îles

Des phénomènes similaires à ceux observés dans les îles méditerranéennes se produisent dans de nombreuses régions insulaires du monde. Dans la majorité des cas, une gestion inadéquate des déchets, des pratiques agricoles intensives et une dispersion atmosphérique limitée favorisent l’accumulation de polluants tels que l’ammoniac (NH3), les oxydes d’azote (NOx) et les particules fines (PM2,5 et PM10). Ces facteurs, combinés à des conditions météorologiques locales, génèrent des épisodes récurrents de mauvaise qualité de l’air.

Voici quelques exemples pertinents :

Îles des Caraïbes (Barbade, Guadeloupe, Martinique)

Dans cette région, la combustion de déchets solides et végétaux et l’utilisation de fertilisants azotés dans les cultures de canne à sucre et de banane produisent d’importantes émissions d’ammoniac (NH3) et de particules fines. Le Caribbean Institute for Meteorology and Hydrology (CIMH, 2021) a enregistré des concentrations élevées de polluants pendant les périodes sèches, aggravées par le transport de poussières sahariennes, qui agissent comme catalyseurs chimiques et réduisent encore davantage la qualité de l’air régional.

Îles Canaries (Espagne)

Les études de l’Instituto Tecnológico de Canarias (ITC, 2020) et de l’AEMET montrent que la combustion de déchets agricoles et forestiers, combinée aux épisodes récurrents de calima (poussières sahariennes), augmente les concentrations de particules (PM10 et PM2,5) et d’ammoniac (NH3) dans l’atmosphère. La topographie complexe de l’archipel et les inversions thermiques fréquentes limitent la ventilation naturelle, favorisant l’accumulation de polluants sur les zones urbaines et touristiques. En outre, la concentration du trafic maritime et aérien lié au tourisme intensifie les émissions de NOx et de SO2, contribuant à une dégradation fréquente de la qualité de l’air urbain et périurbain.

À cela s’ajoute l’intrusion annuelle de poussières sahariennes, qui transporte non seulement des particules minérales, mais aussi des polluants anthropiques provenant d’Europe et d’Afrique du Nord, générant un mélange complexe de gaz et d’aérosols nocifs. Ce phénomène trouve des parallèles dans la Méditerranée, où les vents dominants et le transport atmosphérique régional facilitent le dépôt de polluants industriels et agricoles sur les îles, affectant à la fois la santé des populations locales et l’équilibre des écosystèmes insulaires.

Environ 20 millions de tonnes de poussières du Sahara peuvent être transportées chaque année vers les îles des Caraïbes par les alizés de l’Atlantique Nord. Garrison et al., 2014 ; Prospero et al., 2008.

Les émissions de gaz volcaniques sur les îles représentent également un défi environnemental majeur, car l’activité volcanique libère des composés tels que le dioxyde de soufre (SO2), des gaz acides et des particules pouvant affecter la santé humaine et les écosystèmes locaux. La surveillance dans ces environnements est cruciale, car les épisodes éruptifs sont imprévisibles et les habitants des îles sont particulièrement exposés en raison de la proximité des foyers émetteurs. Ce fut le cas sur l’île de La Palma en 2021, dont l’éruption volcanique a mis en évidence la quantité massive de gaz volcaniques libérés dans l’environnement insulaire, avec des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et de dioxyde de soufre (SO2) qui ont dépassé en quelques semaines les émissions humaines annuelles de l’ensemble de l’archipel canarien.

Face à cette situation d’urgence, l’intervention de l’Unité Militaire d’Urgence (UME) a été décisive : le déploiement d’équipements spécialisés et de capteurs a permis de surveiller la qualité de l’air et d’évaluer en temps réel les risques liés aux gaz toxiques, contribuant à protéger la population et à faciliter le retour en toute sécurité dans les zones évacuées. Ce type d’équipement, comme ceux déployés par Kunak Technologies sur l’île, a été essentiel pour rendre visible la gravité de l’impact volcanique et garantir une réponse efficace face à une telle menace environnementale.

Hawaï (États-Unis)

Dans l’archipel hawaïen, la pollution atmosphérique provient à la fois de la combustion de déchets organiques et agricoles et de l’activité volcanique. Le Hawaii Department of Health (2019) a documenté que les gaz SO2, NH3 et les aérosols secondaires contribuent à des épisodes de vog (smog volcanique), réduisant la visibilité et affectant la santé respiratoire. Ces phénomènes s’aggravent durant les périodes de faible ventilation et d’humidité élevée, en particulier sur les îles d’Hawaï et de Maui.

Îles d’Asie du Sud-Est (Philippines, Indonésie)

Dans des pays comme les Philippines et l’Indonésie, la combustion de biomasse et de résidus agricoles demeure une pratique courante dans les zones rurales et insulaires. Selon la Asian Development Bank (ADB, 2022), ces activités génèrent des concentrations critiques d’ammoniac, de composés organiques volatils (COV) et de PM2,5, notamment pendant la saison sèche. Les vents régionaux transportent ces polluants vers les zones côtières et urbaines, affectant la santé publique et l’activité touristique.

Îles du Pacifique Sud (Fidji, Samoa)

Le Pacific Regional Environment Programme (SPREP, 2020) a indiqué que la dépendance aux décharges à ciel ouvert et la faible infrastructure de gestion des déchets sont des sources significatives d’émissions d’ammoniac (NH3) et de méthane (CH4). Ces émissions dégradent non seulement la qualité de l’air, mais contribuent également à l’effet de serre et à l’eutrophisation des eaux côtières, affectant la biodiversité marine.

Dans l’ensemble, ces cas montrent que les problèmes de pollution atmosphérique sur les îles sont globaux, et que la combinaison de facteurs locaux — ventilation limitée, forte densité de population et mauvaises pratiques de gestion — exige la mise en place de réseaux de surveillance et de stratégies intégrées de durabilité afin de protéger à la fois la santé publique et les écosystèmes insulaires.

Navires de croisière à quai sur une île.

Polluants importés et à longue distance

Dans les environnements insulaires et reculés, les polluants atmosphériques ne proviennent pas seulement de sources locales, mais peuvent aussi arriver de continents lointains ou circuler le long de routes maritimes, parcourant des milliers de kilomètres avant de se déposer dans ces zones. Un exemple emblématique de pollution à longue distance est la poussière saharienne, qui transporte périodiquement des particules minérales depuis le désert du Sahara. Ces particules, connues localement sous le nom de « calima », affectent la qualité de l’air et peuvent augmenter de manière significative les niveaux de particules en suspension (PM10), avec des impacts notables sur la santé des habitants ainsi que sur la visibilité atmosphérique.

Outre la poussière minérale, des aérosols industriels et des composés azotés tels que l’ammoniac (NH3) et les oxydes d’azote (NOx) peuvent également être transportés par les courants atmosphériques depuis des zones continentales industrielles ou agricoles jusqu’aux îles. Une fois arrivés dans des territoires où la dispersion des polluants est limitée par la géographie et les conditions météorologiques, les polluants à longue portée s’ajoutent aux émissions locales, augmentant la charge polluante et générant des épisodes critiques de mauvaise qualité de l’air.

Pris ensemble, ces processus de transport à longue distance mettent en évidence l’importance de la coopération régionale et internationale en matière de gestion de la qualité de l’air, car les îles, malgré leur isolement géographique, ne sont pas exemptes des conséquences de la pollution mondiale.

Émissions volcaniques et leur impact sur la qualité de l’air insulaire

L’activité volcanique est une source naturelle significative de pollution atmosphérique dans de nombreux archipels du monde. Des gaz tels que le dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde de carbone (CO2), le fluorure d’hydrogène (HF) et le sulfure d’hydrogène (H2S) sont libérés lors des éruptions ou des phases de dégazage passif, modifiant la composition de l’air et générant des phénomènes comme les pluies acides ou le vog (smog volcanique).

Dans des régions comme les Canaries, Hawaï ou l’Islande, l’exposition prolongée à ces gaz affecte tant la santé respiratoire de la population que la visibilité atmosphérique, impactant le tourisme et les activités économiques locales. De plus, les particules de cendres volcaniques peuvent se combiner avec des polluants anthropiques, amplifiant leur effet sur la qualité de l’air et le rayonnement solaire.

C’est pourquoi les réseaux de surveillance environnementale continue sont essentiels pour quantifier ces émissions, évaluer les risques et émettre des alertes précoces. L’intégration de capteurs de gaz volcaniques dans des systèmes tels que Kunak AIR Pro permet d’analyser conjointement les sources naturelles et anthropiques de pollution, apportant une vision complète de la qualité de l’air dans les environnements insulaires.

Mouettes et promenade touristique sur le littoral insulaire.

Impact sur la biodiversité et la durabilité touristique

Effets sur les points chauds de biodiversité

De nombreuses îles sont de véritables hotspots de biodiversité, abritant une grande richesse biologique avec des espèces endémiques, mais dont les écosystèmes sont extrêmement vulnérables à la pollution atmosphérique. Par exemple, la présence de niveaux élevés d’ozone troposphérique (O3) et de particules en suspension (PM2,5, PM10) peut provoquer des dommages importants à la végétation indigène, affecter les récifs coralliens et altérer la composition et l’activité des micro-organismes du sol, essentiels à l’équilibre écologique insulaire.

Aux îles Canaries, par exemple, l’augmentation des particules en suspension provenant principalement de la poussière saharienne et de la pollution industrielle transfrontalière d’Afrique du Nord, ainsi que des émissions locales et du sel marin, a eu un impact direct sur la biodiversité terrestre et marine, comme l’a démontré le Laboratoire de la Qualité de l’Air des Canaries (AirCanLab). Selon les études réalisées, ces épisodes augmentent jusqu’à vingt fois les concentrations normales de polluants, affectant les écosystèmes insulaires les plus fragiles et posant d’importants défis pour la conservation de la biodiversité.

Les lignes directrices mondiales de l’OMS sur la qualité de l’air recommandent que les concentrations moyennes annuelles de PM2,5 ne dépassent pas 5 µg/m³, celles de PM10 15 µg/m³, et que la moyenne saisonnière d’O3 ne dépasse pas 60 µg/m³ afin de minimiser les risques pour la santé humaine et l’impact sur les écosystèmes naturels. Des études récentes montrent que même de faibles réductions de l’exposition à ces polluants peuvent se traduire par des bénéfices substantiels pour la santé et la biodiversité, car des effets néfastes sont observés même à des niveaux inférieurs aux limites traditionnelles. Organisation mondiale de la santé (OMS), 2021. Directives mondiales de l’OMS sur la qualité de l’air.

Mangrove sur le littoral insulaire au coucher du soleil.

Mangrove sur le littoral insulaire au coucher du soleil.

Tourisme durable et pollution de l’air

D’un point de vue touristique, la qualité de l’air est un facteur essentiel pour la durabilité de l’activité. Des écosystèmes sains ne maintiennent pas seulement la richesse naturelle qui attire les visiteurs ; une mauvaise qualité de l’air peut également réduire la perception du paysage, diminuer son attrait et augmenter les risques pour la santé des habitants et des touristes. Il est donc essentiel de garantir et d’améliorer la qualité environnementale des îles afin de préserver leurs atouts touristiques uniques, protéger la biodiversité et maintenir la viabilité économique fondée sur un tourisme durable.

Le tourisme constitue la principale activité économique dans la plupart des régions insulaires. Cependant, le tourisme intensif augmente les émissions issues du transport, de la production d’énergie et des déchets. La demande pour des destinations à air pur et des voyages écologiques ne cesse de croître, les touristes étant de plus en plus conscients et en quête d’expériences respectueuses de l’environnement.

Au cours de la dernière décennie, les îles tropicales ont dû faire face à un nouveau défi : l’accumulation massive de sargasses sur leurs côtes. Ce phénomène environnemental a un impact direct sur la durabilité touristique et la qualité de l’air en générant de fortes odeurs. En se décomposant, les sargasses émettent des gaz toxiques tels que le sulfure d’hydrogène et l’ammoniac, ce qui détériore la perception environnementale des destinations touristiques, affecte la santé des habitants et des visiteurs et nuit aux écosystèmes côtiers et à la biodiversité locale. De plus, la présence de sargasses réduit l’attrait des plages, diminuant le flux touristique et affectant l’économie régionale.

Face à ces impacts sur la biodiversité et la durabilité touristique, les solutions technologiques comme les capteurs des stations Kunak AIR Pro permettent une surveillance continue et précise des polluants atmosphériques, soutenant les politiques locales qui favorisent un tourisme plus durable et un air plus pur pour les habitants des îles et les visiteurs en quête d’une expérience naturelle complète.

Surveillance des gaz toxiques liés aux sargasses dans les Caraïbes pour la protection environnementale et touristique.

Surveillance et mesure de la qualité de l’air dans les îles éloignées

Dans les environnements insulaires et isolés, la surveillance précise et continue de la qualité de l’air est essentielle pour comprendre et gérer la pollution atmosphérique.

Méthodes traditionnelles versus systèmes intelligents

Les méthodes traditionnelles de surveillance de la qualité de l’air, comme les échantillonneurs passifs ou la chromatographie en phase gazeuse, offrent une grande précision analytique ; cependant, elles présentent des limites importantes, notamment la nécessité d’un entretien périodique et l’impossibilité de fournir des données en temps réel — des aspects cruciaux dans les zones à accès difficile et à logistique complexe.

En revanche, les systèmes de surveillance environnementale avancés basés sur les technologies IoT, tels que les stations de surveillance Kunak, offrent une solution optimale pour ces environnements insulaires. Ces stations permettent une haute résolution temporelle dans la collecte de données, offrant une surveillance continue et en temps réel d’un large éventail de polluants atmosphériques tels que CO, NO2, SO2, NH3, ozone et particules en suspension (PM1, PM2,5, PM10), en plus d’analyser les variables météorologiques clés comme la température, l’humidité et la pression atmosphérique.

Un avantage majeur des stations Kunak est leur système innovant de cartouches intelligentes, permettant une calibration à distance, une faible consommation énergétique et une grande durabilité. Il facilite la maintenance grâce à son système plug & play de remplacement rapide des cartouches sans retour en usine — une solution idéale pour un déploiement dans les régions isolées. Cela évite les interruptions de mesure et garantit des données fiables et continues pour la prise de décision environnementale.

Les sargasses flottantes servent de nourriture et d’abri à la faune marine, mais sur le littoral elles représentent une menace pour les écosystèmes côtiers.

Exemple d’étude : évaluation de la qualité de l’air sur une île reculée

La surveillance de la qualité de l’air dans les îles tropicales est essentielle pour identifier avec précision les sources spécifiques de pollution qui affectent ces environnements uniques. Ce type d’études permet de quantifier les effets directs et indirects de la pollution atmosphérique sur la qualité environnementale, le tourisme durable et la santé publique locale.

Elles offrent également une base solide pour concevoir des mesures de gestion environnementale efficaces et adaptées aux besoins particuliers de chaque île. Les capteurs intelligents de Kunak sont idéaux pour ces projets, car ils peuvent recueillir des données fiables et en temps réel, même dans des sites éloignés et difficilement accessibles, facilitant ainsi un suivi continu et détaillé des polluants présents.

Sargasses : problèmes environnementaux et suivi de l’impact

Un exemple d’application concrète de cette technologie est l’étude sur l’impact environnemental des sargasses sur les côtes tropicales, où la surveillance réalisée avec des stations Kunak a été déterminante pour évaluer les conditions atmosphériques et aider à atténuer les problèmes environnementaux associés. Ce projet a démontré comment une technologie avancée peut contribuer à gérer plus efficacement des défis environnementaux complexes dans les zones insulaires.

Étude de la pollution atmosphérique en mer : Gwad’Air

Un autre cas pertinent est l’étude de la pollution atmosphérique menée par Atmo Guadeloupe (Gwad’Air), l’observatoire régional habilité pour la surveillance et le contrôle de la qualité de l’air en Guadeloupe (Caraïbe française), membre de la fédération nationale ATMO France.

Dans ce projet, les stations Kunak AIR Pro ont permis d’analyser l’influence des sources locales et de la pollution à longue distance sur la qualité de l’air, à partir de la connaissance de la pollution atmosphérique détectée en mer. Les données recueillies ont fourni des informations essentielles pour la prise de décision en santé publique et l’adoption de politiques environnementales, soulignant le rôle fondamental d’une surveillance avancée pour garantir la durabilité et la protection de l’environnement dans les îles éloignées.

Phare insulaire et ciel étoilé.

Foire aux questions (FAQ) sur la qualité de l’air dans les îles

Pourquoi les îles reculées connaissent-elles des problèmes de pollution de l’air ?

Les problèmes de pollution atmosphérique auxquels les îles sont confrontées s’expliquent par deux facteurs principaux : elles reçoivent des polluants transportés par la circulation atmosphérique en provenance de sources lointaines (poussières minérales, aérosols industriels et composés azotés, entre autres), et elles génèrent également des émissions locales liées à la production d’énergie à base de combustibles fossiles, au trafic maritime et aérien qui relie ces territoires, ainsi qu’à l’activité touristique.

Comment la pollution de l’air affecte-t-elle la biodiversité tropicale ?

Les polluants atmosphériques nuisent à la biodiversité tropicale en affectant les espèces de la flore et de la faune terrestres et marines. L’ozone (O3) peut provoquer une nécrose foliaire et réduire la fertilité des plantes, tandis que le dépôt d’azote (NH3, NO2) modifie l’équilibre des nutriments et favorise la prolifération d’espèces invasives. Les particules fines (PM2,5 et PM10) affectent la santé respiratoire de la faune et de la flore locales et peuvent modifier la structure des micro-organismes du sol, compromettant des processus écologiques essentiels d’échange avec l’environnement.

Le tourisme durable peut-il améliorer la qualité de l’air ?

Le tourisme durable encourage de bonnes pratiques environnementales, telles que l’utilisation d’énergies renouvelables, la mobilité électrique et la réduction et gestion efficace des déchets. Toutes ces actions contribuent à minimiser les émissions locales de polluants, à améliorer la qualité de l’air et à préserver l’environnement naturel, ce qui est fondamental pour la santé des écosystèmes et l’attractivité touristique du territoire insulaire à long terme.

Quelles sont les solutions pour mesurer la qualité de l’air dans les îles éloignées ?

Il existe des systèmes de surveillance environnementale basés sur l’IoT, comme la station Kunak AIR Pro et son système de cartouches intelligentes GasPlug, qui offrent des mesures continues et précises, ainsi que des données traçables sur de multiples polluants en temps réel. Ces technologies permettent de déployer des capteurs dans des sites isolés avec un faible besoin de maintenance et un fonctionnement autonome grâce à leurs panneaux solaires, facilitant la collecte de données fiables pour la gestion environnementale et la prise de décision éclairée.

Quels sont les polluants les plus pertinents dans les environnements insulaires ?

Les principaux polluants dans les environnements insulaires sont l’ammoniac (NH3), le dioxyde de nitrógeno (NO2), l’ozone (O3), le dioxyde de soufre (SO2) et les particules PM2,5 et PM10. Ces polluants peuvent provenir à la fois de sources locales et de transports sur de longues distances, et leurs effets cumulés dans l’atmosphère insulaire endommagent la santé humaine, la biodiversité et les écosystèmes des îles.

Côte d’une île.

Conclusion

La qualité de l’air dans les îles et les environnements reculés constitue un enjeu stratégique pour la gestion environnementale et la protection de la biodiversité, mais aussi pour la préservation de la santé des habitants et des visiteurs. Les écosystèmes insulaires subissent de fortes pressions environnementales provenant à la fois de sources locales et de sources externes situées parfois à grande distance.

Cette situation est exacerbée par leur faible capacité de dispersion atmosphérique et la présence d’espèces endémiques très sensibles aux polluants. Les émissions liées à la production d’énergie, au transport et à la gestion des déchets, ainsi que l’arrivée récurrente de polluants à longue distance (poussière saharienne et aérosols industriels, entre autres) forment un schéma d’exposition complexe pour les îles qui peut affecter gravement la santé humaine et celle des écosystèmes insulaires.

Garantir la qualité environnementale dans ces territoires exige une surveillance continue, précise et adaptée aux besoins spécifiques des îles, comme l’ont démontré les réseaux de stations intelligentes et les projets de recherche pionniers aux Canaries et dans d’autres régions insulaires. Les informations obtenues permettent d’identifier les sources de pollution, d’évaluer l’impact sur la biodiversité et d’orienter des mesures efficaces de gestion environnementale et de santé publique, ce qui est fondamental pour la stabilité économique fondée sur un tourisme durable et la conservation des ressources naturelles.

En conséquence, ce n’est que par une approche intégrée, fondée sur la technologie avancée et la coopération internationale, qu’il sera possible de préserver la singularité et la résilience de ces enclaves insulaires si admirées. Protéger à la fois leurs habitants et leur patrimoine naturel exceptionnel, c’est relever les défis du changement climatique et de la pollution atmosphérique.

Références et sources scientifiques

- Behera, S. N., Sharma, M., Aneja, V. P., & Balasubramanian, R. (2013). Ammonia in the atmosphere: a review on emission sources, chemistry and deposition. Environmental Science and Pollution Research, 20(11), 8092–8131. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23982822/

- Agence européenne pour l’environnement (EEA). (2022). Air pollution and NH3 emissions report. https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/emissions-of-air-pollutants-from

- (2016). Integrated science assessment for oxides of nitrogen, oxides of sulfur, and ammonia. https://www.epa.gov/isa/integrated-science-assessment-isa-ecological-criteria-assessment-oxides-nitrogen-oxides-sulfur

- Sutton, M. A. et al. (2013). The European nitrogen assessment: sources, effects and policy perspectives. Cambridge University Press. https://publications.tno.nl/publication/34627916/9cz42o/b11009.pdf

- Shairsingh, K. K., Jeong, C. H., Evans, G. J. (2019). Transboundary and traffic influences on air pollution across two Caribbean islands. Science of The Total Environment, Volume 653. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.11.034

- Organisation mondiale de la santé (OMS), 2021. WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM2,5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228