Les premiers Européens qui exploraient les côtes américaines naviguaient déjà dans l’Atlantique, attentifs à ces grandes concentrations de prairies marines flottantes dans lesquelles leurs navires pouvaient s’emmêler et changer de cap. Cependant, ce n’est que dans la dernière décennie que la concentration de cette macroalgue planctonique a considérablement augmenté, affectant les zones côtières de 13 pays. En effet, en 2018, plus de 1,1 million de tonnes de sargasses ont envahi la côte caribéenne mexicaine, marquant un tournant dans l’histoire environnementale de la région. Pour la saison touristique 2025, on s’attend à une augmentation de 40% par rapport à l’année dernière sur la côte caraïbe du Mexique. Ce littoral atlantique aux paysages paradisiaques s’est transformé en un scénario de crise : plages ensevelies sous des montagnes d’algues en décomposition, touristes qui s’éloignent, et communautés côtières confrontées à une menace qui va bien au-delà du visuel.

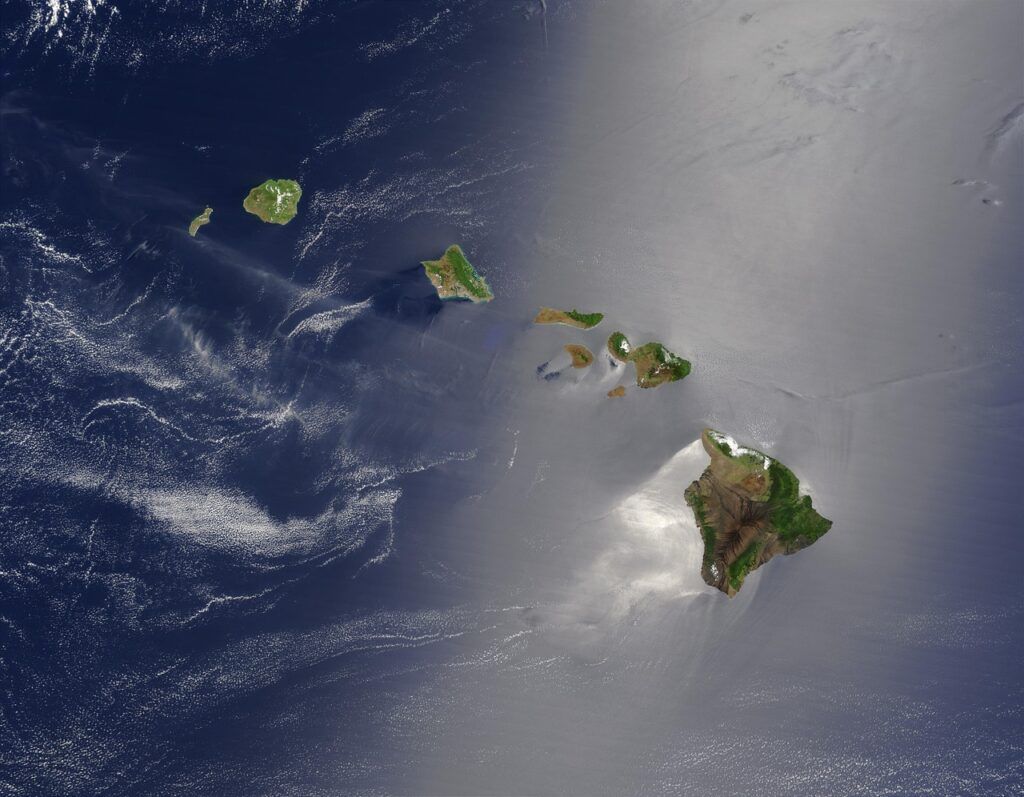

Les sargasses sont abondantes dans la mer des Sargasses, mais une ceinture récurrente de sargasses atlantiques (GASB) a été observée sur les images satellitaires depuis 2011, s’étendant souvent de l’Afrique occidentale jusqu’au golfe du Mexique. En juin 2018, le GASB de 8850 kilomètres contenait plus de 20 millions de tonnes métriques de biomasse de cette macroalgue. Mengqiu Wang et al. The great Atlantic Sargassum belt.

Cette carte montre l’évolution mensuelle des sargasses dans la mer des Caraïbes et l’Atlantique tropical de mars 2022 à mars 2023. Animation du site NOAA Climate.gov, basée sur des données fournies par le Laboratoire d’océanographie optique de l’Université de Floride du Sud.

Cette carte montre l’évolution mensuelle des sargasses dans la mer des Caraïbes et l’Atlantique tropical de mars 2022 à mars 2023. Animation du site NOAA Climate.gov, basée sur des données fournies par le Laboratoire d’océanographie optique de l’Université de Floride du Sud.

Lorsque les sargasses arrivent en masse, elles ne font pas que gâcher l’esthétique du paysage : elles déclenchent une série d’impacts environnementaux dévastateurs. La décomposition de cette biomasse libère des composés gazeux toxiques, génère des odeurs nauséabondes et contamine l’eau, provoquant les redoutées « marées brunes ». De plus, elle accélère l’érosion côtière et altère des écosystèmes entiers, mettant en péril la biodiversité et la santé publique.

Nous analyserons ensuite l’écologie et la prolifération des sargasses, ainsi que les facteurs favorisant leur croissance et leur expansion dans l’Atlantique. Nous nous attarderons sur les effets de leur décomposition et les impacts sur la qualité de l’eau, de l’air et la santé humaine. Enfin, nous examinerons l’importance de mesurer leurs émissions, source de mauvaises odeurs, car la surveillance des composés volatils qu’elles émettent est la clé qui garantit la qualité de l’airLa qualité de l'air se réfère à l'état de l'air que nous respirons et à sa composition en termes de polluants présents dans l'atmosphère. Elle est ...

En savoir plus et protège les communautés côtières.

Innovation en qualité de l'air en 1 clic

Restez informé sur l’air que vous respirez !

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actualités sur la technologie de surveillance environnementale, les études sur la qualité de l’air, et bien plus encore.

Définition et contexte des sargasses

Les sargasses ne sont pas des algues ordinaires : ce sont des macroalgues brunes nomades, des navigateurs océaniques flottant librement grâce à de petites vésicules remplies de gaz, comme si elles portaient leur propre gilet de sauvetage naturel. Elles dérivent dans les eaux chaudes de l’Atlantique occidental, formant de vastes étendues flottantes qui, vues du ciel, ressemblent à des îles dorées en mouvement.

Mais ces îles ne sont pas vides : ce sont de véritables oasis flottants abritant une communauté marine vibrante. Parmi leurs frondes brunes se cachent des poissons juvéniles, des crabes, des crevettes et même des tortues marines, qui y trouvent nourriture, refuge et un endroit pour grandir à l’abri des prédateurs.

Détail des vésicules qui permettent aux macroalgues sargassum de flotter_ Wikimedia Commons.

Écologie et prolifération des sargasses

Le plus surprenant est leur vitesse d’expansion : les sargasses peuvent doubler leur biomasse en moins de 20 jours. Nourries par un excès de nutriments (dont beaucoup proviennent d’activités humaines) et favorisées par les changements des courants océaniques, ces voyageuses marines peuvent rapidement se transformer en une menace côtière.

« Sous le soleil de Floride et des Caraïbes, les sargasses peuvent se décomposer en 1 à 2 jours, puis émettre des gaz nauséabonds (sulfure d’hydrogène et ammoniac), attirer des insectes et favoriser la croissance de bactéries, représentant ainsi des menaces pour les humains. »Optical Oceanography Laboratory. College of Marine Science. University of South Florida.

Lorsqu’elles atteignent la terre ferme, le charme disparaît. Ce qui était un écosystème flottant devient une masse nauséabonde de matière en décomposition. Elles libèrent des gaz comme le sulfure d’hydrogène (H2S) et l’ammoniac (NH3), contaminent l’eau et l’air, et accélèrent l’érosion des plages de sable blanc aux eaux cristallines. Ce qui flottait en donnant la vie dans l’océan devient un grave problème environnemental sur la côte.

Sargasses et changement climatique

L’augmentation exceptionnelle des sargasses ces dernières décennies n’est pas un phénomène isolé : c’est le reflet d’un déséquilibre climatique global. L’élévation de la température des océans, les modifications des régimes de vents et des courants marins, ainsi que la surcharge en nutriments (provenant en grande partie du ruissellement agricole et des eaux usées non traitées) ont créé le terreau idéal pour leur prolifération massive.

Cette « ceinture de sargasses » qui s’étend de l’Afrique jusqu’aux Caraïbes a grandi année après année, nourrie par un océan plus chaud et plus pollué. Ainsi, les sargasses deviennent un thermomètre biologique du changement climatique : un signal flottant que les systèmes marins sont sous pression, et que les conséquences du réchauffement climatique atteignent littéralement nos rivages.

C’est pourquoi étudier et surveiller les sargasses n’est pas seulement une question scientifique : c’est une urgence environnementale pour protéger à la fois la richesse des océans et la santé comme le bien-être des communautés riveraines. Car ce voyageur doré, lorsqu’il devient incontrôlable, peut se transformer en un indésirable.

Marée brune de sargasses au large de la République dominicaine – Jonas Guevara_commons.wikimedia.

Effets de la décomposition des sargasses

La décomposition des sargasses dans les zones côtières est un processus complexe impliquant la dégradation de grands volumes de matière organique dans des conditions environnementales variables. Lorsque les sargasses s’accumulent sur les plages et commencent à se décomposer, elles déclenchent des processus microbiologiques et chimiques qui transforment les composés présents dans les algues. Ce phénomène altère non seulement la composition physico-chimique de l’environnement, mais a aussi des impacts directs sur la santé publique et l’équilibre écologique local.

Pendant la décomposition, les macroalgues libèrent des nutriments comme l’azote et le phosphore, qui peuvent favoriser l’eutrophisation des plans d’eau voisins. De plus, l’accumulation de sargasses en décomposition réduit la pénétration de la lumière solaire et diminue la concentration d’oxygène dissous, affectant la faune et flore marines. Un autre effet important est la génération de lixiviats, des liquides riches en matière organique et composés toxiques, qui peuvent s’infiltrer dans le sous-sol et contaminer les eaux souterraines.

Émissions de sulfure d’hydrogène (H2S) et d’ammoniac (NH3)

Un des aspects les plus notables et préoccupants de la décomposition des sargasses est l’émission de gaz malodorants dans l’air, principalement du sulfure d’hydrogène (H2S) et de l’ammoniac (NH3), qui non seulement détériorent la qualité environnementale, mais représentent aussi un risque pour la santé des personnes vivant ou visitant les zones affectées.

Durant le processus de décomposition anaérobie des sargasses, les bactéries décomposent la matière organique et libèrent du H2S : un gaz incolore, caractérisé par son odeur d’œuf pourri, qui est toxique même à faible concentration, pouvant causer des irritations oculaires, des problèmes respiratoires et, lors d’expositions prolongées, des effets neurologiques. Le NH3, quant à lui, est un gaz irritant qui peut affecter les voies respiratoires et provoquer des gênes oculaires et pharyngées.

Les émissions de ces composés ne génèrent pas seulement une gêne olfactive, mais peuvent aussi atteindre des niveaux dangereux dans les zones mal ventilées. La présence de H2S et NH3 est l’un des principaux indicateurs de décomposition avancée des sargasses et représente un défi pour la gestion environnementale et la protection de la santé publique dans les régions côtières affectées.

Campagne de bénévoles pour éliminer les sargasses des plages mexicaines – Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático y Zofemat – México.

Qualité de l’air et contrôle des mauvaises odeurs

L’émission de gaz comme H2S et NH3 lors de la décomposition des sargasses a un impact direct sur la qualité de l’air des zones côtières. L’accumulation de ces composés volatils peut dépasser les limites recommandées par les organismes nationaux et internationaux, affectant aussi bien les résidents que les touristes. Outre les risques sanitaires, la perception des mauvaises odeurs réduit la qualité de vie et impacte négativement l’image touristique des plages caribéennes.

Face à cette situation, une surveillance continue de la qualité de l’air est essentielle pour identifier les zones critiques et prendre des mesures préventives. Parmi les stratégies de contrôle des odeurs figurent la collecte des sargasses, la gestion appropriée des déchets et l’application de technologies de neutralisation des gaz émis pendant leur décomposition. Une gestion intégrée de ces impacts est cruciale pour minimiser les risques et garantir des environnements sains pour les communautés côtières.

Surveillance Kunak des gaz toxiques des sargasses dans les Caraïbes pour la protection de l’environnement et du tourisme.

Projets Kunak

Chez Kunak Technologies, nous avons développé des systèmes avancés de surveillance environnementale que nous déployons pour mesurer la qualité de l’air dans les zones affectées par la décomposition des sargasses, comme en Guadeloupe, un archipel français des Antilles, et sur la côte de Cancún au Mexique. Sur le terrain, nos dispositifs Kunak AIR Pro et AIR Lite détectent en temps réel les polluants clés, incluant le sulfure d’hydrogène et l’ammoniac, associés aux processus de décomposition de matière organique sur les plages impactées par des arrivages massifs de sargasses. Ces systèmes équipés de capteurs haute précision montés sur des cartouches intelligentes permettent la mesure simultanée de plusieurs gaz et particules dans l’atmosphère. Le résultat : nous obtenons des données fiables et comparables à celles des stations de référence.

Les informations générées par les capteurs Kunak deviennent un outil fondamental pour identifier les zones critiques, définir des schémas de pollution et évaluer l’efficacité des stratégies de gestion et de collecte des sargasses. De plus, grâce à ces données, les autorités et gestionnaires environnementaux mettent en œuvre des mesures correctives ciblées, optimisent la gestion des déchets et communiquent en toute transparence les risques ponctuels aux populations résidentes et saisonnières. L’intégration de plateformes de consultation et tableaux de bord facilite également l’analyse avancée des données et la prise de décisions fondées sur des preuves.

Guadeloupe

La prolifération des sargasses dans l’archipel antillais de la Guadeloupe a accru les préoccupations concernant les émissions de gaz comme le sulfure d’hydrogène (H2S) et l’ammoniac (NH3), responsables des mauvaises odeurs et impacts potentiels sur la santé publique. Pour répondre à cette problématique, nous avons déployé, en collaboration avec Gwad’Air (l’ATMO de Guadeloupe), la technologie Kunak comme solution avancée de surveillance environnementale. Les systèmes Kunak AIR permettent une mesure précise et en temps réel de ces gaz, grâce à leurs capteurs spécifiques pour H2S et NH3, capables de détecter des concentrations faibles et variations rapides dans l’air ambiant.

Ces dispositifs, équipés de cartouches intelligentes et d’un calibrage simplifié, garantissent des données fiables même dans des conditions climatiques adverses et sur des sites isolés comme l’archipel guadeloupéen. La transmission continue des données vers la plateforme Kunak AIR Cloud facilite l’analyse et la prise de décisions rapides lors des épisodes de forte émission, permettant aux autorités et gestionnaires environnementaux d’anticiper les risques et d’appliquer des mesures d’atténuation efficaces pour protéger à la fois la population et les écosystèmes locaux.

Surveillance par Kunak des gaz toxiques de la sargasse dans les Caraïbes pour la protection de l’environnement et du tourisme.

Côte de Cancún (Mexique)

Dans la région de Cancún, les arrivages massifs de sargasses ont généré des épisodes récurrents de mauvaises odeurs associées à la décomposition des algues, principalement dues à l’émission de H2S et NH3. La surveillance que nous effectuons avec les équipements Kunak AIR Pro, en collaboration avec notre distributeur Repmex, est devenue un outil essentiel pour le contrôle environnemental et la protection de la qualité de l’air dans les zones touristiques et résidentielles. Ces systèmes permettent un suivi continu des concentrations de gaz nocifs, grâce à leur capacité à mesurer simultanément jusqu’à cinq polluants et particules en suspension. L’intégration de capteurs pour H2S et NH3, couplée à la gestion à distance des données et aux alertes en temps réel via le logiciel Kunak AIR Cloud, permet une réponse rapide face aux niveaux critiques de pollution. De plus, la facilité de déploiement, la faible maintenance et le fonctionnement autonome des dispositifs Kunak favorisent leur utilisation dans des zones côtières difficiles d’accès, garantissant une surveillance constante et précise. Ainsi, la solution de surveillance Kunak contribue efficacement à minimiser les impacts négatifs des sargasses sur la santé humaine, le tourisme et l’environnement naturel.

Comment faire face à l’arrivée des sargasses sur le littoral -Gulf and Caribbean Fisheries Institute.

Production de biogaz à partir des sargasses

La production de biogaz à partir des sargasses représente une alternative biotechnologique prometteuse pour valoriser cette macroalgue, dont la prolifération massive pose d’importants défis environnementaux, économiques et sanitaires dans les régions tropicales et subtropicales.

« Les sargasses sont considérées comme une ressource potentielle pour la production de biogaz en raison de leur composition, de leurs faibles coûts d’exploitation et de leur capacité à générer des co-produits et sous-produits. » López-González, I.E. 2024.

Les sargasses sont particulièrement intéressantes comme matière première grâce à leur haute teneur en glucides et leur faible proportion de composés difficiles à décomposer comme la lignine, ce qui facilite leur dégradation et conversion en biogaz. Le processus biologique repose sur la digestion anaérobie des sargasses, où des micro-organismes décomposent la biomasse en absence d’oxygène, générant un mélange gazeux composé principalement de méthane (CH4) et de dioxyde de carbone (CO2).

Cette infographie illustre le mouvement des sargasses de la mer à la côte.NOAA – US.

Stratégies de gestion et traitement

Le traitement des sargasses pour leur valorisation en biogaz nécessite plusieurs étapes :

Collecte et traitement mécanique

Pour que les sargasses puissent être valorisées en biogaz, une stratégie de collecte efficace est nécessaire. Cette étape est fondamentale pour éviter leur accumulation et décomposition sur les plages, où elles génèrent des impacts environnementaux et des problèmes de santé publique. La collecte peut être réalisée en mer, à l’aide de barges spécialisées équipées de systèmes de capture et de broyage, comme sur la côte, en utilisant des machines adaptées pour séparer les algues du sable et autres déchets solides. Cette première étape est cruciale pour préserver la qualité de la biomasse et réduire la teneur en contaminants avant son traitement.

Campagne de bénévoles pour éliminer les sargasses des plages mexicaines – Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático y Zofemat – México.

Solutions de séchage et stabilisation

Une fois le sel et le sable éliminés des sargasses collectées, le procédé se poursuit par le prétraitement des sargasses, incluant leur séchage, broyage et, dans certains cas, l’élimination de contaminants comme les métaux lourds, afin de garantir la qualité du biogaz et des sous-produits. La biomasse est ensuite introduite dans des biodigesteurs où la digestion anaérobie produit du biogaz et un résidu solide appelé digestat, valorisable comme biofertilisant, favorisant ainsi une approche d’économie circulaire. Le biogaz produit peut être purifié par des techniques comme le lavage à l’eau ou l’utilisation de membranes sélectives, permettant d’obtenir du biométhane injectable dans les réseaux de gaz naturel ou utilisable directement pour la production d’énergie et le transport.

Le séchage et la stabilisation des sargasses constituent des étapes cruciales pour leur valorisation énergétique, particulièrement dans des processus comme la production de biogaz, où l’excès d’humidité peut compromettre l’efficacité et la stabilité de la digestion anaérobie. Comme les sargasses arrivent sur les côtes avec une forte teneur en eau, leur préséchage réduit significativement le poids et le volume de la biomasse, facilitant sa manipulation, son transport et son stockage, tout en améliorant son pouvoir calorifique et la qualité du biogaz produit.

De même, la stabilisation des sargasses implique des processus visant à prévenir leur décomposition rapide et la libération de gaz nauséabonds (H2S, NH3), permettant ainsi leur utilisation ultérieure.

Plans de gestion côtière durable

À l’échelle du laboratoire, la faisabilité du procédé a été démontrée, et il existe des prototypes en fonctionnement au Mexique et dans diverses zones des Caraïbes qui produisent du biogaz utilisé comme source de chaleur ou d’électricité. Cependant, son déploiement industriel fait encore face à des défis techniques et économiques, comme la nécessité d’intégrer les processus, d’optimiser l’efficacité énergétique et de gérer de grands volumes de biomasse. La durabilité du système dépend non seulement de sa faisabilité économique et environnementale, mais aussi de son intégration sociale et de la production de multiples co-produits, comme le biohydrogène, le biométhanol et les fertilisants, qui augmentent la valeur ajoutée du processus.

En résumé, la collecte et le traitement mécanique permettent de valoriser les sargasses comme ressource bioénergétique, mais constituent aussi une procédure contribuant à atténuer les effets négatifs de leur arrivée massive, en intégrant des solutions durables et technologiquement viables pour les régions affectées. Tandis que le séchage et la stabilisation accroissent leurs potentialités de valorisation énergétique comme énergie renouvelable et biofertilisants.

Les dépôts de sargasses sur les plages nuisent aux écosystèmes et au développement du tourisme.

Questions fréquentes sur les sargasses

Comment les sargasses affectent-elles la qualité de l’air ?

Lorsque les sargasses atteignent les côtes, leur décomposition libère des composés comme le sulfure d’hydrogène (H2S) et l’ammoniac (NH3), des gaz qui affectent négativement la qualité de l’air. Initialement, ces émissions produisent des odeurs désagréables mais, à concentrations élevées, elles peuvent causer des irritations oculaires, nasales et pharyngées, ainsi que des problèmes respiratoires, particulièrement chez les personnes vulnérables. De plus, une exposition prolongée à des niveaux élevés de H2S peut représenter des risques pour la santé publique et le bien-être des communautés côtières.

En résumé, la décomposition des sargasses sur les plages représente non seulement un problème environnemental et touristique qui affecte la qualité de vie, mais aussi un défi de santé publique dû à la libération de gaz nocifs qui détériorent la qualité de l’air.

Quels capteurs sont nécessaires sur les plages affectées par les sargasses ?

Pour une gestion efficace et durable des sargasses sur les côtes, il est essentiel de détecter rapidement les émissions produites pendant leur décomposition aérobie. Pour y parvenir, il est crucial de déployer un réseau de capteurs permettant de surveiller avec précision et en temps réel les variables environnementales affectant la qualité de l’air. Les capteurs les plus pertinents mesurent : les particules en suspension (PM1, PM2.5, PM10) et les gaz polluants comme l’ammoniac (NH3) et le sulfure d’hydrogène (H2S), paramètres clés pour évaluer l’impact environnemental et l’exposition des usagers à proximité des sargasses.

Comment quantifier les émissions de H2S des sargasses ?

La quantification des émissions de sulfure d’hydrogène (H2S) dans l’air s’effectue par des techniques normalisées garantissant précision et traçabilité. Les méthodes les plus utilisées sont :

- Capteurs électrochimiques : mesure en temps réel et haute sensibilité du H2S adsorbé à la surface du capteur, générant un courant électrique proportionnel à la concentration du gaz.

- Échantillonneurs passifs : méthode nécessitant une planification préalable, utilisant des cartouches adsorbantes imprégnées d’acétate de zinc ou autre réactif approprié. Le H2S de l’air se fixe sur la cartouche puis est extrait en laboratoire pour analyse. Le composé résultant est quantifié par spectrophotométrie visible.

- Systèmes d’absorption en solution : l’air est passé dans une solution alcaline (hydroxyde de cadmium ou acétate de zinc) où le H2S est retenu sous forme de précipité. Le sulfure capturé est déterminé par spectrophotométrie ou titrage iodométrique.

Dans tous les cas, la concentration en H2S est calculée en considérant le volume d’air échantillonné, les conditions environnementales et l’étalonnage du système analytique. Ces méthodes sont réglementées par des normes techniques spécifiques garantissant la fiabilité des résultats.

Le biogaz produit à partir des sargasses peut-il atténuer les odeurs ?

La valorisation des sargasses pour produire du biogaz peut contribuer significativement à réduire les odeurs désagréables liées à leur décomposition sur les plages. Le processus de digestion anaérobie transforme la biomasse des sargasses en biogaz dans des réacteurs fermés, évitant la libération directe de composés volatils comme le sulfure d’hydrogène (H2S) et l’ammoniac (NH3), principaux responsables des mauvaises odeurs.

En traitant les sargasses avant leur décomposition sur le sable, on réduit les émissions de gaz nauséabonds dans l’environnement. De plus, les unités de biogaz intègrent souvent des systèmes de désodorisation comme la biofiltration, minimisant les odeurs pendant le traitement des déchets organiques. Cela améliore non seulement la qualité environnementale de la zone, mais transforme aussi un déchet problématique en une source d’énergie renouvelable et de biofertilisants.

Lorsqu’elles flottent dans l’océan, les sargasses sont une source de nourriture, d’abri et de reproduction pour la vie marine, mais sur le littoral, elles constituent une menace pour les écosystèmes côtiers

Quel rôle joue le sargasse dans le changement climatique ?

La prolifération massive de la sargasse est étroitement liée au changement climatique en raison de l’augmentation de la température des océans, de la modification des courants marins et de l’accroissement des nutriments dans l’eau (provenant des activités humaines et de la pollution).

À son tour, l’accumulation excessive de sargasse qui envahit les côtes de régions comme les Caraïbes entraîne des effets négatifs qui contribuent à aggraver le changement climatique :

- Modification de la dynamique des écosystèmes marins : en recouvrant les récifs et les herbiers marins, la sargasse empêche la photosynthèse, réduit l’oxygène dissous et affecte la biodiversité.

- Émission de gaz à effet de serre : lors de sa décomposition sur les plages, la sargasse libère des gaz tels que l’ammoniac (NH3), le méthane (CH4) et le sulfure d’hydrogène (H2S), contribuant au réchauffement climatique et affectant la qualité de l’air.

- Perturbation des cycles écologiques : l’excès de biomasse modifie les chaînes trophiques et peut provoquer une anoxie (manque d’oxygène) dans les écosystèmes côtiers.

- Rétroaction climatique : la prolifération massive de la sargasse est un phénomène aggravé par le changement climatique et peut, à son tour, intensifier certains de ses effets négatifs sur les écosystèmes et l’atmosphère.

En résumé, la sargasse est à la fois un indicateur des effets du changement climatique sur les océans et un nouveau défi environnemental, dont la gestion et la valorisation durable sont essentielles pour atténuer son impact sur le climat et les écosystèmes côtiers.

Dépôts littoraux de macroalgues sargassum à Miami Beach – Etats-Unis d’Amérique – Photo Jack Doe – Sargassum Informative Hub.

Conclusion

Le phénomène des sargasses, loin d’être uniquement un défi environnemental, représente également une opportunité pour l’innovation et la promotion de la durabilité dans les régions côtières touchées. La transformation des sargasses en biogaz et autres produits à valeur ajoutée démontre comment la science et la technologie peuvent convertir un problème en source d’énergie renouvelable et de développement local. Cependant, pour que ces solutions soient réellement efficaces et sûres, une surveillance continue de la qualité de l’air devient indispensable.

La détection de gaz et de mauvaises odeurs permet de prévoir les risques, protéger la santé publique et garantir que les processus de gestion et de valorisation des sargasses soient menés de manière responsable. La vigilance environnementale en temps réel aide non seulement à atténuer les impacts négatifs de la décomposition des sargasses, mais aussi à renforcer la résilience des communautés côtières et à préserver la qualité de vie ainsi que l’attrait touristique de ces zones.

En définitive, l’approche globale des sargasses, qui combine gestion efficace, valorisation énergétique et surveillance environnementale, trace la voie vers un avenir plus propre, plus sûr et plus durable pour les côtes concernées. Miser sur l’innovation et la vigilance environnementale est sans aucun doute la meilleure stratégie pour transformer le défi des sargasses en une opportunité de progrès fondée sur la durabilité.

Références

- Mengqiu Wang et al.,The great Atlantic Sargassum belt. Science365, 83-87(2019). https://www.science.org/doi/full/10.1126/science.aaw7912

- Martínez-González, G. Sargazo: la irrupción atípica de un ecosistema milenario. Salud pública Méx vol.61 no.5 Cuernavaca sep./oct. 2019 Epub 07-Ago-2020. https://doi.org/10.21149/10838

- Uribe-Martínez, A., Guzmán-Ramírez, A., Arreguín-Sánchez, F. y Cuevas, E. El sargazo en el caribe mexicano, revisión de una historia impensable. Gobernanza y Manejo de las Costas y Mares ante la Incertidumbre. Una Guía para Tomadores de Decisiones. Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México (EPOMEX) Universidad Autónoma de Campeche. México. https://www.researchgate.net/profile/Jose-Arreola-Lizarraga/publication/341098484_Playas_recreativas_de_Mexico_vulnerabilidad_y_gestion/links/5eacf7ff45851592d6b2111e/Playas-recreativas-de-Mexico-vulnerabilidad-y-gestion.pdf#page=767

- Espinosa, L.A., Li Ng, J.J. El riesgo del sargazo para la economía y el turismo de Quintana Roo y México. BBVA Research Nº20/02 Documento de trabajo. Febrero 2020. https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2020/02/Riesgo_Sargazo_Big_Data.pdf

- López González, I. E., Lucho Constantino , C. A. ., & López Pérez, P. A. (2023). La invasión de sargazo: de un problema ambiental a un área de oportunidad. Tópicos De Investigación En Ciencias De La Tierra Y Materiales, 10(10), 18–26. https://doi.org/10.29057/aactm.v10i10.11236

- Araiza, M. J., Balandrano, A. L. y Hernández, J. P. (2019). Alga Sargazo como posible fuente de materias primas para la extracción de carotenoides. Memorias del Concurso Lasallista de Investigación, Desarrollo e Innovación, 6(2), 25-28. https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/1994