L’un des plus grands problèmes environnementaux de notre époque est le bruit : son excessif ou pollution sonore. Bien qu’il ne soit ni accumulé ni transmis, le bruit est une pollution sonore qui est devenue un problème sérieux pour notre santé si nous sommes soumis à une exposition prolongée. Souvent sous-estimée, la pollution sonore affecte à la fois la qualité de vie et la santé mentale. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme qu’il s’agit d’un problème de pollution environnementale si grave pour la santé publique qu’il vient juste après la pollution de l’air.

Comment prévenir la pollution sonore – Acustica Integral

Qu’est-ce que la pollution sonore ?

Nous sommes conscients d’entendre un bruit lorsqu’un son environnemental indésirable ou désagréable interfère avec nos activités quotidiennes. Une combinaison de vibrations sonores émises à différentes fréquences et intensités qui devient intolérable. C’est un conditionnement physique qui, en devenant omniprésent, altère notre bien-être et celui de l’environnement. Bien que le bruit soit un type de pollution qui passe inaperçu parce qu’il est invisible, à long terme, la pollution sonore peut générer des effets sur la santé aussi préjudiciables que ceux causés par la pollution de l’air et de l’eau.

La pollution sonore est définie comme la présence dans l’environnement de bruits ou vibrations, quel que soit l’émetteur acoustique qui les origine, impliquant des gênes, risques ou dommages pour les personnes, en raison du développement de leurs activités ou biens de toute nature, engendrant des effets significatifs sur l’environnement. Acoustics and Noise Control, R.J. Peters, 2015.

Trafic urbain nocturne et pollution sonore dans une grande ville

Principales sources de bruit environnemental

Le bruit n’est pas seulement une gêne passagère, mais un polluant environnemental aux conséquences graves tant pour la santé humaine que pour les écosystèmes. Le mitiger nécessite d’identifier les principales sources de bruit environnemental.

Trafic urbain et routes

C’est l’une des principales sources de pollution sonore, surtout en milieu urbain mais aussi sur les routes. Son origine repose sur de multiples facteurs : le volume de véhicules circulant au même endroit simultanément, les caractéristiques de la voie provoquant du bruit par la friction de l’asphalte et des pneus, et la vitesse des véhicules. S’ajoutent les turbulences de l’air générées par les véhicules (surtout les plus grands et lourds), ainsi que le comportement des conducteurs dans les embouteillages ou lors de freinages répétés.

« Le bruit environnemental, en particulier celui du trafic routier, est un grave problème environnemental en Europe. Au moins 20 % de la population de l’UE vit dans des zones où les niveaux de bruit du trafic sont nocifs pour la santé. » Environmental noise in Europe – 2020. EEA Report 22/2019

Transport ferroviaire et aérien

La pollution sonore générée par les transports est parmi les plus intrusives, surtout dans l’aviation. Ce secteur utilise une énergie intense, propageant le bruit des turboréacteurs et du flux aérodynamique sur de longues distances.

Innovation en qualité de l'air en 1 clic

Restez informé sur l’air que vous respirez !

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actualités sur la technologie de surveillance environnementale, les études sur la qualité de l’air, et bien plus encore.

Pour le ferroviaire, les corridors linéaires émettent des bruits basse fréquence dus aux moteurs de traction, à l’interaction roue-rail et aux vibrations, aggravés par le bruit aérodynamique, particulièrement gênant près des voies ferrées urbaines.

Industries et activités portuaires

Les zones industrielles et portuaires sont des sources majeures de pollution sonore, nuisibles pour la santé. Le bruit y résulte d’activités productives simultanées, réduisant la qualité de vie des riverains, perturbant la biodiversité et affectant les travailleurs exposés.

« Les zones européennes aux niveaux de bruit sous-marin (URN) les plus élevés incluent la Manche, Gibraltar, l’Adriatique et la Baltique. Les plus faibles se situent dans l’Atlantique nord-est et la Méditerranée méridionale. » European Maritime Transport Environmental Report 2025

Les ports, responsables de 80 % du transport mondial, manquent de protocoles standardisés pour mesurer leur pollution sonore.

« Le bruit portuaire (conteneurs, moteurs de navires) dépasse les limites de l’OMS dans les zones urbaines voisines, augmentant les risques cardiovasculaires et les troubles du sommeil. » Miedema, H.M.E. & Vos, H. (1998)

Travaux et machinerie en ville

Les chantiers urbains sont une préoccupation majeure pour la santé publique. Leurs principales sources de bruit incluent : le transport de matériaux, les processus destructifs (démolition, perçage) et les engins lourds.

Effets du bruit sur la santé et l’environnement

L’effet du bruit sur la santé humaine et l’environnement est un problème de pollution croissant, en particulier dans les villes où une circulation dense est combinée à des activités industrielles et à des chantiers de construction.

« Selon l’AEE, l’exposition prolongée au bruit cause 12 000 décès prématurés/an et 48 000 cas de cardiopathie ischémique. 22 millions souffrent de gêne chronique, 6,5 millions de troubles du sommeil. Le bruit aérien altère les capacités cognitives de 12 500 écoliers. » Murphy, E. and King, E.A. Environmental Noise Pollution

Le bruit perturbe aussi les écosystèmes, affectant le comportement, la physiologie et la survie des espèces, accélérant la dégradation environnementale.

Conséquences pour la santé humaine

L’exposition chronique à la pollution sonore (bruits dépassant 55 dB) augmente les risques d’hypertension, de troubles auditifs, de stress chronique, de troubles du sommeil et de maladies cardiovasculaires. Le bruit routier dans les zones à fort trafic accroît de 8% le risque d’infarctus en induisant un stress oxydatif et une libération de cortisol qui élèvent la tension artérielle.

Un sommeil non réparateur dû à des niveaux nocturnes supérieurs à 40 dB est lié au développement de diabète, d’obésité et de dépression. Le bruit urbain chronique augmente de 25% le risque de troubles anxieux.

Pollution sonore liée à la construction

Impact sur l’environnement et la biodiversité

Les effets du bruit anthropique sur les écosystèmes produisent de graves altérations telles que l’interférence avec la communication acoustique des animaux (utilisée pour avertir d’éventuels prédateurs, rechercher de la nourriture et se reproduire). Il provoque également une diminution du taux d’accouplement de certaines espèces d’oiseaux, ce qui entraîne une diminution de la diversité des espèces présentes dans les zones bruyantes. En outre, le bruit chronique est la source d’un stress physiologique qui élève les niveaux de corticostérone (réduisant la capacité immunologique et le succès de la reproduction) chez les amphibiens et les mammifères.

Le déplacement d’espèces dû au bruit déséquilibre les chaînes trophiques, particulièrement lorsque les prédateurs quittent un habitat. Ceci modifie le contrôle des populations et altère la distribution des espèces végétales.

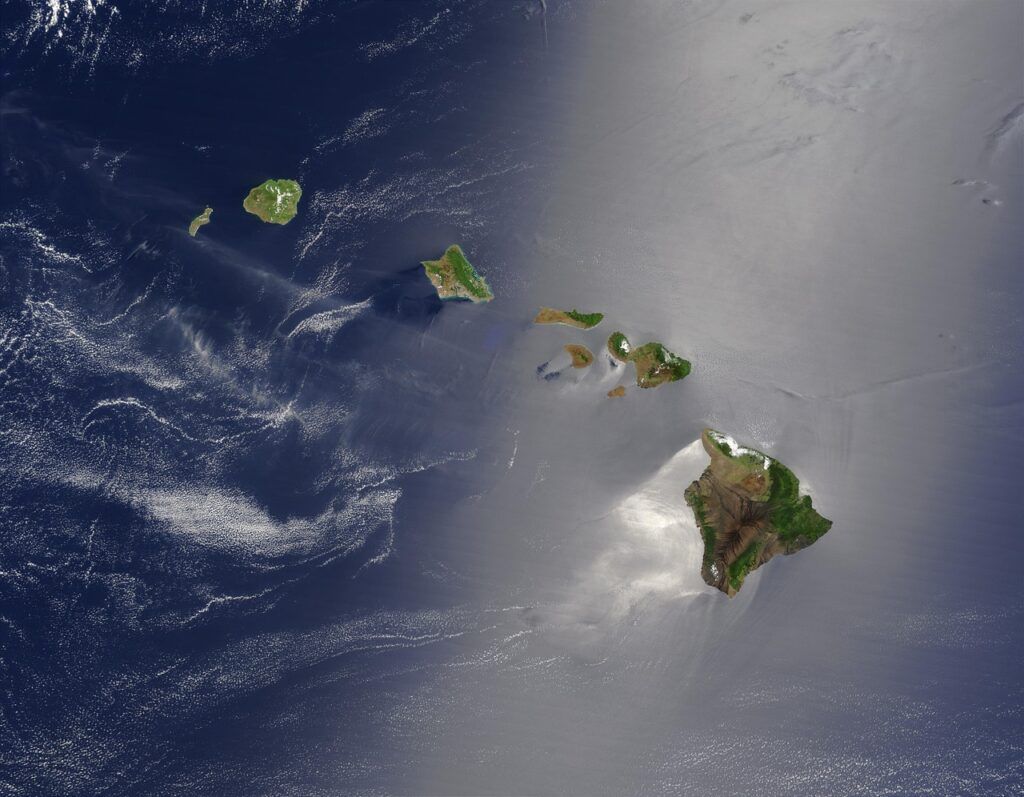

En milieu marin, le bruit des forages, moteurs et sonars navals désoriente les cétacés. Baleines, dauphins et orques dépendent des ondes pour se nourrir et se reproduire – les perturbations communicationnelles provoquent des échouages massifs.

Dans l’ensemble, les perturbations causées par la pollution sonore dans l’environnement entraînent une dégradation invisible de l’environnement qui a néanmoins des effets profonds et cumulatifs sur la biodiversité.

Trafic et pollution sonore dans la ville de Bangkok

Normes et seuils de bruit

Les limites légales de pollution sonore, établies par des réglementations internationales, constituent un cadre réglementaire basé sur des preuves scientifiques pour atténuer les impacts du bruit environnemental.

Ce sont des seuils normalement définis en dB(A) pondérés selon la courbe de sensibilité auditive humaine et appliqués via :

- Critères d’exposition : Ils différencient entre limites diurnes et nocturnes et définissent des cartes stratégiques de bruit identifiant les points chauds où les seuils autorisés sont dépassés.

- Contrôles techniques : Ils établissent des approches basées sur des barrières acoustiques avec un certain coefficient d’absorption et sur des restrictions aux sources mobiles comme les émissions sonores des véhicules.

Principales réglementations européennes et internationales

Directive 2002/49/CE (UE)

Établit un cadre commun pour l’évaluation et la gestion du bruit environnemental dans l’UE, afin de prévenir/réduire ses effets nocifs sur la santé humaine. Elle s’applique au trafic routier, ferroviaire et aérien, dans les agglomérations urbaines de plus de 100 000 habitants et dans les zones industrielles. Ses principales limitations sont qu’elle ne fixe pas de limites obligatoires, déléguant leur établissement aux États membres, et qu’elle ne prévoit pas de sanctions harmonisées en cas de non-respect.

Lignes directrices OMS sur le bruit (1999)

Établit des seuils maximaux d’exposition au bruit environnemental basés sur des preuves épidémiologiques de ses effets sur la santé. Ces directives sont en révision pour inclure les bruits basse fréquence comme ceux produits par les éoliennes, l’impact de la pollution sonore sur la faune sauvage et de nouveaux standards pour les véhicules électriques.

L’Agence de Protection Environnementale (EPA) des États-Unis

Régule le bruit environnemental via le Noise Control Act (1972) et le Quiet Communities Act (1978). Ces lois n’établissent pas de limites fédérales contraignantes et ont transféré aux états et municipalités la responsabilité principale de régulation du bruit et d’établissement des seuils de pollution sonore. Cependant l’EPA suggère des niveaux recommandés (non contraignants) basés sur des études scientifiques. Elle ne dispose pas de métriques harmonisées ni de cartes stratégiques de bruit.

Niveaux de bruit du trafic routier – AEMA EU

Niveaux de bruit du trafic routier – AEMA EU

Limites recommandés et valeurs seuils

L’exposition à des niveaux sonores excédant 65 dB(A), ou décibels pondérés selon la sensibilité auditive humaine, en période diurne et 55 dB(A) la nuit, est classée comme pollution sonore selon les standards internationaux.

L’OMS avertit que les sources de bruit associées aux activités récréatives comme le trafic routier, les établissements de loisirs et les événements massifs, dépassent fréquemment 70 dB(A) en exposition continue, même sur des cycles de 24 heures, enfreignant les limites recommandées pour la protection de la santé publique ; ce qui accroît les risques d’hypoacousie, de troubles du sommeil et de stress chronique comme l’ont démontré des études épidémiologiques.

Solutions contre le bruit en milieu urbain

Mesure et solutions pour le contrôle de la pollution acoustique

Une mesure précise de la pollution sonore ou acoustique est essentielle pour gérer son impact sur la santé publique et l’environnement. La surveillance acoustique est un allié clé pour garantir le respect des réglementations sur le bruit.

Les technologies existantes de mesure du bruit varient en termes de précision, de plage d’application et de coût économique.

Méthodes de mesure du bruit environnemental

Aujourd’hui, il existe divers systèmes et méthodes pour mesurer le bruit :

Mesure du bruit du trafic urbain avec un sonomètre

Sonmètres ou mesureurs de décibels

Les sonomètres manuels captent la pression sonore en utilisant des microphones à condensateur. Ils appliquent un filtrage de fréquence adapté à la perception auditive humaine. Souvent utilisés dans des campagnes de mesure ponctuelles, ils nécessitent une calibration périodique et ne sont pas capables de discriminer les sources sonores individuelles dans des environnements acoustiques complexes.

Les sonomètres, également appelés mesureurs de décibels, sont classés en Classe 1 et Classe 2 selon la norme IEC 61672-1:

- Classe 1 : Tolérance plus stricte, conçue pour des mesures de haute précision ; spécifie également les conditions de fonctionnement et les limites d’incertitude.

- Classe 2 : Tolérance plus large, destinée aux mesures de bruit environnemental générales. Couvre une plage de fréquences plus étroite et présente de plus grandes variations aux extrémités inférieure et supérieure. Utilisée dans des environnements urbains, industriels et professionnels ne nécessitant pas une précision maximale.

| Caractéristique technique | Classe 1 | Classe 2 |

| Précision | Élevée | Modérée |

| Tolérance | Plus stricte | Moins stricte |

| Plage de fréquences | 10 Hz à 20 000 Hz | 20 Hz à 8 000 Hz |

| Applications typiques | Études acoustiques professionnelles, certifications légales, recherches scientifiques | Évaluations environnementales générales, inspections de routine, enseignement |

| Température de fonctionnement | -10°C à 50°C | 0°C à 40°C |

Dosimètre de bruit mesurant l’exposition au bruit d’un travailleur

Dosimètres de bruit

Les dosimètres de bruit sont des appareils conçus pour mesurer l’exposition acoustique d’un individu sur une période définie. Contrairement aux sonomètres, qui enregistrent les niveaux de bruit à un endroit et à un moment précis, les dosimètres sont portés sur le corps, généralement près de l’oreille, pour évaluer la dose totale de bruit reçue pendant un poste de travail.

En plus de l’évaluation de l’exposition professionnelle et du respect des normes réglementaires telles que celles de l’OSHA (Occupational Safety and Health Administration) aux États-Unis et de la Directive européenne sur le bruit au travail, les dosimètres aident à déterminer la protection auditive personnalisée et permettent la surveillance dans des environnements dynamiques où les travailleurs se déplacent entre des zones présentant des niveaux de bruit variables.

Stations fixes de surveillance acoustique dans une gare urbaine

Stations fixes de surveillance acoustique

Les stations fixes de surveillance acoustique sont des installations permanentes conçues pour enregistrer et analyser les niveaux de bruit dans l’environnement de manière continue. Beaucoup incluent des capteurs météorologiques pour surveiller la température, l’humidité, la vitesse et la direction du vent, permettant ainsi de corréler les données météorologiques avec les variations du bruit environnemental.

Ces stations sont équipées de sonomètres de haute précision mesurant la pression sonore sur différentes plages de fréquences. Elles collectent des données en temps réel qui, une fois analysées, génèrent des rapports détaillés sur la variabilité du bruit dans une zone donnée.

Elles sont principalement utilisées pour contrôler la pollution sonore dans les zones urbaines et industrielles, surveiller les niveaux sonores dans les espaces verts et les zones naturelles protégées, et gérer les impacts du bruit liés aux infrastructures dans les ports, aéroports et routes affectant les populations environnantes.

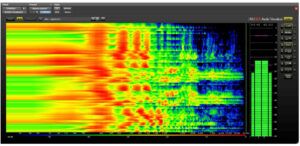

Analyse spectrale du bruit

Analyse spectrale du bruit

Cette méthode examine la distribution des fréquences dans un signal sonore, permettant l’identification de la nature de la source. Par exemple, le bruit à basse fréquence est souvent lié aux machines industrielles, tandis que des tons spécifiques peuvent indiquer la présence d’équipements électriques.

L’analyse spectrale est essentielle pour l’évaluation de la pollution sonore, soutenant la mise en place de mesures correctives adaptées à chaque type de bruit.

Mesure du bruit par observation indirecte et modélisation du bruit

L’évaluation du bruit environnemental ne nécessite pas toujours des mesures directes sur site. Il existe des approches techniques permettant d’étudier son impact et son évolution à l’aide de modèles mathématiques et d’outils de simulation. Parmi ceux-ci, les plus remarquables incluent :

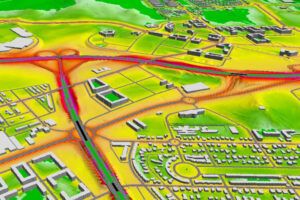

Cartographie acoustique

Cartographie du bruit (ou cartographie acoustique)

Les cartes de bruit sont des représentations graphiques des niveaux sonores dans une zone spécifique. Elles sont créées en combinant des mesures réelles et des simulations à l’aide de logiciels spécialisés, permettant la visualisation de la distribution du bruit et de son évolution au fil du temps.

L’un des modèles les plus utilisés en Europe pour générer ces cartes est CNOSSOS-EU, qui a été développé par la Commission européenne pour standardiser les calculs des niveaux de bruit et les méthodes d’élaboration de ces cartes.

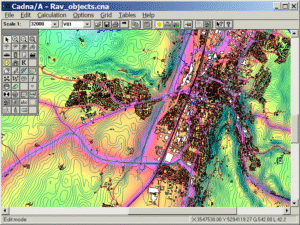

Modèles prédictifs de propagation du son

Modèles prédictifs de propagation du son

Les modèles de propagation acoustique permettent de simuler le comportement du bruit à partir de sources connues, comme le trafic urbain ou l’activité industrielle. Ces outils prennent en compte des variables telles que la topographie, la météorologie et l’absorption des matériaux, offrant ainsi des prévisions précises sur les niveaux de bruit dans différents scénarios.

Parmi les programmes les plus utilisés dans ce domaine, on trouve CadnaA, SoundPLAN et IMMI, qui ont en commun d’être des logiciels développés pour calculer la propagation du son et de proposer des stratégies de mitigation.

Intelligence Artificielle pour la détection automatique du bruit

L’Intelligence Artificielle (IA) transforme la surveillance acoustique grâce à sa capacité à traiter de grands volumes de données en temps réel. Des algorithmes avancés, comme les réseaux neuronaux profonds (deep learning), apprennent à reconnaître des motifs sonores complexes et peuvent identifier automatiquement des sources de bruit —comme le trafic routier, la machinerie industrielle ou les activités humaines— avec une précision croissante. Ces solutions réduisent non seulement le besoin d’intervention manuelle, mais permettent également une surveillance continue, adaptative et évolutive, idéale pour les villes intelligentes et les environnements industriels où la détection précoce et une réponse rapide sont essentielles pour atténuer la pollution acoustique.

Ensemble, toutes ces méthodes, de plus en plus précises grâce aux avancées technologiques, sont fondamentales pour la planification urbaine et la protection de la santé publique. Une combinaison de données empiriques et de simulations informatiques qui permet de prendre des décisions éclairées et de concevoir des stratégies de mitigation efficaces.

Technologies émergentes dans la mesure du bruit environnemental

Ces dernières années, diverses outils numériques ont été développés pour faciliter la mesure et l’analyse du bruit environnemental. De plus, elles favorisent la participation citoyenne et facilitent l’accès public à l’information acoustique en temps réel. Ce sont des technologies qui permettent aux utilisateurs d’apporter des données collectées par eux-mêmes pour la création de cartes collaboratives et ainsi contribuer collectivement à améliorer la gestion du bruit dans les environnements urbains.

Carte acoustique simulée avec le logiciel CADNA

Applications mobiles de mesure du bruit

Des applications telles que Decibel X, Sound Meter et NoiseCapture ont gagné en popularité parmi les citoyens et les professionnels du contrôle de la pollution acoustique. Bien qu’elles n’offrent pas la précision des sonomètres certifiés, ce sont des outils utiles pour sensibiliser à la pollution acoustique et générer des enregistrements à différents endroits et moments.

Grâce à leur facilité d’utilisation et à la disponibilité qu’elles offrent via les appareils mobiles, ces applications permettent à toute personne de mesurer rapidement les niveaux sonores et de partager les données via des plateformes de surveillance de la pollution sonore.

Plateformes de science citoyenne

Des projets comme Noise Planet, Noise Project et Sons al Balcó ont développé des systèmes qui intègrent des informations fournies par des utilisateurs pour créer des cartes participatives du bruit.

Grâce à la collecte massive de données réalisées dans différentes localisations, ces initiatives permettent de visualiser la répartition de la pollution sonore dans les zones urbaines, d’identifier les zones critiques et de générer des stratégies pour réduire la pollution acoustique.

En conclusion, ces technologies émergentes ne se contentent pas de démocratiser l’accès à l’information environnementale, elles favorisent également la participation active de la société dans la gestion du bruit, en stimulant des solutions plus efficaces et durables.

Avantages des solutions technologiques dans le contrôle du bruit

L’application de solutions technologiques à bas coût et haute précision comme celles de Kunak pour le contrôle de la pollution sonore via des stations de mesure avancées est la manière d’aborder une gestion adéquate de la pollution acoustique. Solution efficace grâce à la précision apportée par les équipements de capteurs pour éviter les erreurs systématiques. De plus, leurs mesures possèdent une incertitude ≤1 dB(A) garantissant ainsi leur validité pour le respect des normes internationales.

Stations de mesure acoustique connectées

La force des stations de mesure acoustique connectées en réseaux de surveillance du bruit réside dans leur faible consommation énergétique et leur transmission stable et continue depuis des zones reculées. De plus, fonctionnant à l’énergie solaire, elles bénéficient d’une autonomie prolongée.

Intégration avec des plateformes de gestion environnementale

Les solutions technologiques basées sur des stations de mesure du bruit permettent une visualisation adéquate des données, complétée par les tendances historiques enregistrées. Elles disposent d’alertes automatiques notifiant le dépassement des seuils prédéfinis de pollution sonore et génèrent des rapports permettant une analyse avancée pour la prise de décision.

Étalonnage en octaves des stations acoustiques

L’étalonnage en octaves est une procédure essentielle pour garantir des mesures précises du bruit dans différentes bandes de fréquence. Ce processus permet d’analyser la distribution de l’énergie sonore et d’ajuster les capteurs pour fournir des résultats fiables sur lesquels baser des décisions éclairées.

La mesure du bruit repose sur l’analyse des fréquences, car différentes sources sonores présentent des caractéristiques spectrales distinctes. L’étalonnage en bandes d’octave permet :

- D’identifier les sources de bruit : en segmentant le spectre, on peut détecter des motifs spécifiques associés à diverses sources de pollution sonore.

- De garantir la précision : en ajustant la réponse du capteur dans chaque bande, on s’assure que les mesures reflètent fidèlement la pression sonore réelle.

- De respecter les normes internationales : Des réglementations comme la IEC 61260-1:2014 de l’UE encadrent l’utilisation d’analyseurs de bandes d’octave pour obtenir des données de haute qualité.

Cet étalonnage peut être effectué sur le terrain directement dans l’environnement de mesure, garantissant ainsi le bon fonctionnement du capteur dans des conditions réelles. Il peut également être réalisé périodiquement en laboratoire à intervalles réguliers et dans un environnement contrôlé pour assurer la fiabilité de l’équipement.

En résumé, grâce à un outil essentiel tel que l’étalonnage par octave, il est possible d’obtenir des mesures détaillées qui permettent de concevoir des stratégies efficaces de contrôle du bruit dans l’environnement, d’identifier les problèmes acoustiques et de concevoir des solutions pour minimiser leur impact, ainsi que de garantir la conformité aux réglementations.

Pourquoi est-il important de contrôler le bruit ?

Le contrôle du bruit environnemental constitue une stratégie cruciale pour atténuer ses effets néfastes, largement documentés selon trois dimensions clés : santé publique, conservation de la biodiversité et durabilité urbaine. Bien que la pollution sonore ait été historiquement sous-estimée par rapport à d’autres risques environnementaux, les preuves scientifiques actuelles (étayées par des études épidémiologiques, environnementales et acoustiques) exigent une gestion proactive basée sur des données et soutenue par des systèmes avancés de surveillance.

Les avantages de la mise en œuvre de technologies de mesure et de contrôle du bruit incluent :

Amélioration de la qualité de vie et de la santé publique

Outre la prévention de la détérioration du bien-être humain, la lutte contre le bruit dans l’environnement permet d’éviter des pathologies telles que la perte irréversible de l’audition, les troubles du sommeil, l’hypertension artérielle, l’augmentation du risque d’infarctus, les atteintes à la santé mentale telles que la dépression et le stress chronique, ainsi que les coûts des soins de santé associés à leur traitement.

Conformité réglementaire et réduction des conflits

Les stratégies d’atténuation de la pollution sonore sont des éléments clés du développement d’environnements urbains durables. Une technologie de surveillance précise garantit le respect des limites fixées par les réglementations en vigueur. Cela permet de protéger la santé publique en maintenant les niveaux de bruit en deçà de ceux considérés comme ayant des effets néfastes et de prévenir les conflits sociaux et environnementaux. Ces objectifs sont atteints grâce à la participation des citoyens à la conception de solutions, à la mise à disposition du public de cartes de bruit et à l’application de critères techniques transparents et objectifs pour les décisions d’urbanisme et les mesures sociales.

Avantage concurrentiel et durabilité entrepreneuriale

La mise en œuvre de systèmes avancés de surveillance acoustique représente une valeur stratégique pour les entreprises souhaitant renforcer leur opportunité commerciale et leur compétitivité. Contrôler les opérations industrielles générant un impact sonore ne se limite pas à protéger la santé publique et l’environnement, mais concerne aussi l’économie et la sécurité. Intégrer la rigueur technique dans la surveillance du bruit permet de se différencier comme industrie d’avenir dont les principes de durabilité corporative constituent la base d’une stratégie commerciale à long terme.

Trafic urbain et pollution sonore affectant la santé publique

Trafic urbain et pollution sonore affectant la santé publique

Questions fréquemment posées sur la pollution sonore (FAQ)

Quels niveaux de bruit sont considérés comme de la pollution sonore ?

Selon les directives de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), il y a pollution sonore lorsque les niveaux de bruit ambiant dépassent 55 dB(A) le jour et 45 dB(A) la nuit dans les zones résidentielles.

Quels sont les principaux effets du bruit sur la santé ?

L’exposition prolongée au bruit peut augmenter significativement le risque de troubles du sommeil, de stress cardiovasculaire, de perte auditive irréversible, de problèmes de santé mentale et de détérioration cognitive chez les enfants, entre autres.

Comment mesurer le bruit ambiant en continu ?

Pour mesurer le bruit ambiant en continu, on utilise des stations de surveillance équipées de capteurs spécialisés. Ces dispositifs de technologie avancée respectent la réglementation internationale et disposent de microphones précis qui enregistrent les niveaux sonores 24 heures sur 24. Les données sont transmises automatiquement à des plateformes centralisées où sont analysés des paramètres clés comme les niveaux sonores, les pics de bruit et les indicateurs requis par les normes. Ils permettent de générer des cartes de bruit actualisées, d’alerter immédiatement lors de dépassements des limites légales et de prédire des situations problématiques via des modèles acoustiques. Cette technologie fournit des informations précieuses pour une prise de décision éclairée et le respect de la législation sur le bruit environnemental.

Quelle réglementation encadre la pollution sonore en Europe ?

La Directive 2002/49/CE est le principal instrument juridique pour la gestion du bruit environnemental dans l’Union Européenne. Elle est contraignante pour tous les États membres et établit une approche innovante basée sur trois piliers : évaluation, gestion et prévention de la pollution sonore.

Son aspect technique le plus précieux réside dans l’obligation d’élaborer des cartes stratégiques de bruit pour toutes les agglomérations urbaines de plus de 100 000 habitants, ainsi que pour les principales infrastructures de transport (routes, voies ferrées, aéroports) et grandes installations industrielles.

Quelles solutions existent pour contrôler la pollution sonore en ville ou dans l’industrie ?

Les villes et industries disposent aujourd’hui de technologies avancées pour contrôler efficacement la pollution sonore. Des capteurs intelligents, installés à des points stratégiques, mesurent le bruit 24h/24 et envoient les données à des plateformes digitales. Ces systèmes cloud permettent de visualiser en temps réel les niveaux de bruit sur une carte interactive, identifiant les zones les plus problématiques.

Outre la surveillance, il existe des solutions actives comme des écrans acoustiques avec matériaux absorbants, des revêtements routiers spéciaux réduisant le bruit du trafic, et des systèmes d’alerte précoce signalant les dépassements des limites légales. En milieu industriel, on utilise des cabines insonorisées et de la maintenance prédictive pour minimiser vibrations et bruits gênants.

Conclusion

La pollution sonore, bien qu’invisible, constitue une grave menace pour la santé humaine et l’équilibre des écosystèmes. Ses effets nocifs exigent des actions immédiates et efficaces. Heureusement, nous disposons aujourd’hui de solutions accessibles et technologiquement avancées permettant d’aborder ce défi de manière globale. Capteurs de bruit low-cost, systèmes de surveillance en temps réel et matériaux innovants d’insonorisation facilitent non seulement le respect des normes, mais promeuvent aussi des environnements plus sains. En milieu urbain et industriel, ces technologies complétées par des stratégies de planification intelligente démontrent qu’il est possible de concilier développement économique avec bien-être social et environnemental, grâce à une gestion proactive du bruit.

Sources

- Münzel, T., Daiber, A., Engelmann, N. et al. Noise causes cardiovascular disease: it’s time to act. J Expo Sci Environ Epidemiol 35, 24–33 (2025). https://doi.org/10.1038/s41370-024-00732-4

- European Maritime Safety Agency. The European Maritime Transport Environmental Report 2025.. https://emsa.europa.eu/emter-2025/full-report.html

- European Environment Agency (EEA). Environmental noise in Europe report – 2020. https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/environmental-noise-in-europe

- Acoustic and noise control. R.S. Peters et al., 2015. https://doi.org/10.4324/9781315847146

- Xia, C, et al. Environmental noise exposure and health outcomes: an umbrella review of systematic reviews and meta-analysis. European Journal of Public Health, Volume 33, Issue 4, August 2023, Pages 725–731, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckad044

- Miedema, H. M. E., & Vos, H. (1998). « Exposure-response relationships for transportation noise. » Journal of the Acoustical Society of America, 104(6), 3432-3445. https://doi.org/10.1121/1.423927

- Murphy, E. and King. E.A. Environmental Noise Pollution. Noise Mapping, Public Health, and Policy. 2nd Edition. 2022. Elsevier Inc.