Introduction

Ce qui compte, ce sont les faits, pas les mots, lorsque la crise climatique n’est plus une menace lointaine. Un problème global actuel qui a dépassé le débat purement environnemental car il impacte de manière directe et dramatique la vie, l’économie et la stabilité de tous. Selon le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), près de la moitié de la population mondiale (entre 3,3 et 3,6 milliards de personnes) vit dans des environnements fortement vulnérables aux effets du changement climatique. Un chiffre glaçant sur l’ampleur du défi auquel nous faisons face, à ce stade avancé de nos connaissances sur les causes, les dommages et les solutions au réchauffement global. Il n’y a pas d’excuses, relever ce défi nécessite une détermination collective qui stimule des réponses audacieuses et équitables immédiatement pour permettre une gouvernance climatique mondiale.

La crise climatique est une urgence multidimensionnelle : elle affecte la santé physique et mentale, accroît la pauvreté, compromet la sécurité alimentaire et énergétique, et intensifie les inégalités sociales existantes.

Bien que ces impacts se fassent sentir partout dans le monde, ce sont cependant les parties de la société les moins responsables de la crise climatique qui en souffrent le plus gravement. Par conséquent, les actions visant à atténuer le changement climatique ne peuvent être dissociées de la justice climatique pour défendre les droits humains et l’équité entre les individus.

Un avenir durable pour l’humanité nécessite :

- Justice climatique pour répondre à la vulnérabilité et aux inégalités d’exposition aux perturbations climatiques.

- Financement climatique pour dynamiser une économie publique et privée soutenant une transition écologique fondée d’abord sur l’adaptation, l’atténuation et la résilience des communautés et pays les plus affectés.

- Sécurité climatique garantissant la stabilité sociale, économique et politique partout afin de prévenir les risques et éviter les migrations climatiques ainsi que les conflits sociaux impliquant des millions de personnes.

Nous vivons déjà d’énormes risques climatiques, c’est le coût de notre inaction. Le moment est venu de renforcer de manière ambitieuse la collaboration globale et efficace. Seule une vision systémique fondée sur la justice, le financement et la sécurité climatique permettra d’avancer vers un développement durable, capable d’intégrer les personnes, les écosystèmes et les économies. Cet article analysera les trois piliers de cette action collective pour ne laisser personne de côté ; pour y parvenir, le soutien de la technologie est également indispensable, apportant la surveillance environnementale et encourageant la participation sociale afin de promouvoir l’adaptation et l’atténuation, fondements de la résilience climatique.

La justice climatique est un outil juridique pour atténuer le réchauffement climatique.

Justice climatique : affronter les inégalités dans un monde en réchauffement

La justice climatique est un cadre normatif et politique qui place l’équité et les droits humains au cœur de la réponse au changement climatique. Sa force réside dans la reconnaissance, par la législation, des inégalités subies par les communautés, les groupes sociaux et les pays face aux effets du changement climatique ; un phénomène générant des dommages environnementaux qui affectent en priorité les populations les plus vulnérables et altèrent le droit à la vie.

Innovation en qualité de l'air en 1 clic

Restez informé sur l’air que vous respirez !

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actualités sur la technologie de surveillance environnementale, les études sur la qualité de l’air, et bien plus encore.

Qu’est-ce que la justice climatique et pourquoi est-elle importante ?

La justice climatique est considérée, grâce à sa perspective éthique et politique, comme la reconnaissance que le changement climatique n’est pas uniquement une question environnementale mais aussi un problème de droits humains et d’équité sociale, plaçant ainsi les personnes au centre du débat.

Pour parvenir à une répartition juste des responsabilités, bénéfices et charges liées à la crise climatique actuelle, la justice climatique repose sur trois principes fondamentaux :

- Justice distributive : répartit équitablement les responsabilités, charges et bénéfices entre individus et pays, en prenant également en compte les générations présentes et futures.

- Justice procédurale : favorise l’inclusion et la participation dans les processus d’élaboration des politiques climatiques de toutes les personnes et communautés concernées.

- Reconnaissance : respecte les différentes cultures et perspectives sociales pour intégrer leurs considérations dans les décisions et actions climatiques.

«Ne nous y trompons pas, la plus grande menace pour l’environnement vient de nous, de la surconsommation des pays du Nord. La répartition inégale des richesses à l’échelle mondiale permet aux citoyens des pays développés de satisfaire leurs désirs infinis de produits bon marché (et/ou à obsolescence programmée) au prix de la destruction environnementale et en transférant les dommages aux pays en développement.» Manuel Cabezas-Vicente (2024). Justice environnementale et climatique : perspectives interdisciplinaires depuis les droits humains.

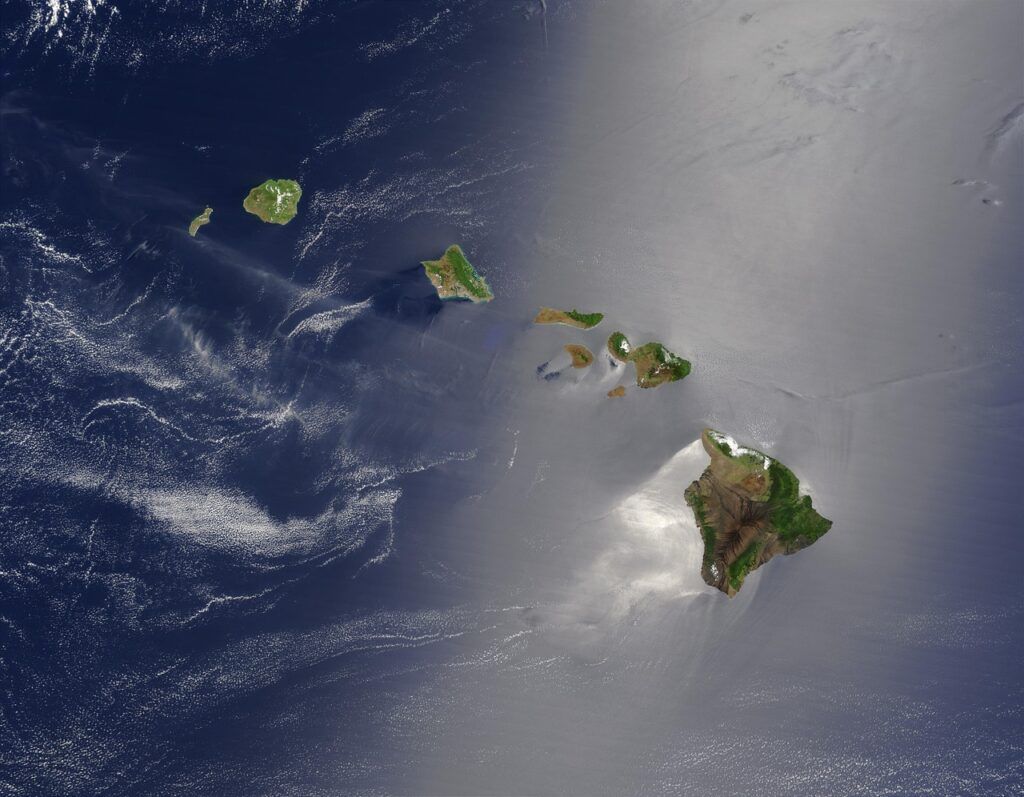

Ainsi, grâce à la justice climatique, les plus défavorisés comme certains petits États insulaires et pays africains peuvent faire face à l’inégalité en réclamant légalement des compensations financières et en bénéficiant de technologies pour atténuer et s’adapter aux effets du changement climatique, car ils sont déjà soumis à des phénomènes climatiques extrêmes. Ces communautés sont les plus durement touchées malgré leur contribution minimale aux émissions de gaz à effet de serre qui, en augmentant leur concentration dans l’atmosphère, favorisent grandement le réchauffement climatique.

La justice climatique est un outil essentiel pour les communautés les plus vulnérables et les pays les plus touchés par la crise climatique.

Communautés vulnérables et inégalités dans l’impact climatique

Il est vrai que la prise de conscience climatique grandit, mais nous ne faisons pas encore les pas nécessaires ni à la vitesse requise pour freiner cette crise mondiale. Surtout parce que les phénomènes climatiques liés à nos émissions affectent principalement les communautés et pays disposant de moins de ressources pour s’adapter aux effets négatifs du changement climatique déjà en cours.

Chaque jour, les personnes des quartiers urbains marginalisés du monde entier sont les premières victimes, les plus vulnérables face aux inondations, à l’exposition aux vagues de chaleur et autres phénomènes climatiques extrêmes ; elles respirent aussi un air de plus en plus pollué notamment du fait d’être exposées aux transports utilisant des énergies fossiles, aux activités industrielles et aux mauvaises conditions de logement.

Les personnes à faibles revenus, appartenant à des minorités ethniques et vivant dans des zones urbaines marginalisées sont les plus exposées à des niveaux élevés de pollution atmosphérique (gaz polluants, composés organiques volatils et particules PM2,5 parmi les substances toxiques principales affectant la santé) en raison de leur proximité avec des zones industrielles, des décharges ou des zones à fort trafic.

Il n’est pas surprenant que ces communautés défavorisées subissent en plus grande proportion les effets du changement climatique et de la pollution environnementale : les systèmes sociaux, économiques et politiques concentrent les risques sur les personnes disposant de moins de ressources pour se protéger. Pour cette raison, la surveillance de la qualité de l’air s’affirme comme un outil démocratique et accessible pour révéler l’exposition de ces populations aux inégalités socio-économiques mondiales. Selon la Banque mondiale :

Plus de 95 % des décès liés à la pollution de l’air surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Mesurer les polluants atmosphériques fournit des données précieuses qui définissent la qualité de l’air et permettent de démontrer les inégalités en matière de justice environnementale. Le lien entre pauvreté et moindre participation politique est directement associé aux indices de pollution atmosphérique les plus nocifs. Ces données confirment l’injustice mais aident également à exiger des politiques publiques équitables qui protègent la santé et le droit de chacun à un environnement sain.

Fridays for Future : un mouvement social pour exiger la justice climatique pour les générations actuelles et futures.

Le rôle des politiques publiques et de l’activisme

Il est impossible de parler de justice climatique sans reconnaître le rôle essentiel de la société civile et de l’activisme pour l’obtenir. La mobilisation sociale et la participation citoyenne sont des clés de ces actions qui s’élèvent de la société pour réclamer, avec une voix globale, que les impacts climatiques soient reconnus et pris en compte dans toutes décisions socio-économiques et politiques. Ainsi, notamment par la voix des jeunes du monde entier (dont des figures emblématiques comme Greta Thunberg), des mouvements irrésistibles tels que Fridays for Future sont apparus, s’appuyant sur un discours fondé sur la justice intergénérationnelle et la mise en œuvre de politiques à long terme.

Pour encourager les gouvernements et institutions à répondre avec plus d’ambition et d’engagement en matière climatique, la science joue également un rôle essentiel via des organisations comme le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Ce forum rassemble des scientifiques du monde entier qui fournissent des données rigoureuses pour appuyer une action climatique urgente. Leurs recommandations estiment non seulement l’ampleur du défi que représente le changement climatique, mais aussi l’urgence d’agir au niveau gouvernemental et social en s’appuyant sur des politiques fondées sur des preuves scientifiques pour progresser vers l’équité sociale.

Dans le domaine des propositions publiques, on retrouve des initiatives telles que le Pacte vert pour l’Europe, inspiré du Green New Deal américain, visant à transformer l’économie et la société pour faire face à la crise climatique tout en réduisant les inégalités et en atteignant la neutralité climatique. Ces actions reposent sur une transition juste qui réduit les gaz à effet de serre, déploie les énergies renouvelables et favorise les emplois dans les secteurs durables tout en combattant l’exclusion sociale.

L’un des accords publics les plus importants est le Fonds pour les pertes et dommages, ou Loss and Damage Fund (FRLD), avancée historique établie lors de la COP27 en 2022, qui vise à apporter un soutien urgent aux pays et communautés les plus touchés par les catastrophes climatiques. Ce fonds, basé sur les dommages économiques et autres pertes, reconnaît la responsabilité historique des pays industrialisés dans le changement climatique et cherche à compenser les dommages irréversibles qui en découlent.

«Il s’agit d’adopter des principes garantissant la durabilité, sans laisser personne de côté, afin d’atteindre à la fois la santé environnementale et le bien-être social.» Greenfield, E. (2025). Quels sont les six piliers de la justice climatique ?

La transparence et l’accès à des données précises sur les émissions, la vulnérabilité et la justice climatique sont essentiels pour que la société civile puisse exiger et surveiller la mise en œuvre effective des politiques gouvernementales. Ce n’est qu’avec des informations claires et accessibles que les inégalités peuvent être identifiées, l’impact des politiques évalué et la justice environnementale réclamée : une reddition de comptes auprès des décideurs. Ainsi, la justice climatique se construit à partir de la mobilisation citoyenne, la science rigoureuse et la demande de politiques publiques fondées sur des données et les droits humains.

Zone marginale d’une ville dont les habitants sont les plus touchés par le changement climatique.

Financement climatique : stimuler la transition

Qu’est-ce que le financement climatique ?

Le financement climatique désigne le flux de fonds destiné à soutenir les actions de mitigation et d’adaptation pour préparer et répondre aux effets du changement climatique. Il s’agit d’une ressource économique répartie au niveau local, national et international, visant à accélérer la transition vers des modèles de développement social et environnemental plus durables et résilients.

Le financement climatique peut provenir de :

- Sources publiques : fonds apportés par les gouvernements ou institutions étatiques pour soutenir des projets et mesures climatiques.

- Sources privées : investissements réalisés par des entreprises, banques ou autres acteurs sociaux visant à promouvoir des actions climatiques.

- Fonds multilatéraux : canalisés via des organismes internationaux où plusieurs pays ou institutions contribuent et gèrent conjointement les ressources pour faciliter des programmes climatiques dans les pays en développement, selon des critères définis par la communauté internationale. Cette coopération s’appuie notamment sur des institutions comme le Fonds vert pour le climat (Green Climate Fund), créé sous la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) ; le Climate Investment Funds ; des banques régionales de développement et d’autres entités internationales.

- Bilatéraux : aide directe entre deux pays, généralement entre un pays donateur disposant de ressources importantes et un pays bénéficiaire à faibles ressources, pour financer des actions climatiques spécifiques ou faire face à une situation de vulnérabilité climatique.

Manifestation pour la justice climatique.

Des promesses à l’action : défis du financement

Bien qu’à la COP15 de Copenhague (2009), les pays à hauts revenus aient promis de mobiliser 100 milliards de dollars par an pour soutenir l’action climatique dans les pays vulnérables avant 2020, le caractère non contraignant de l’accord a empêché l’atteinte complète de cet objectif. À la COP29 de Bakou (2024), l’objectif financier a été triplé, avec un engagement, via le Nouvel Objectif Collectif Quantifié sur le Financement Climatique (NCQG), d’au moins 300 milliards de dollars par an jusqu’en 2035, issus de sources publiques, privées, bilatérales et multilatérales.

Les complexités bureaucratiques des pays bénéficiaires, le risque perçu par les pays et institutions financières ainsi que le manque de données justifiant les projets climatiques constituent les principaux obstacles à l’accélération de ce mécanisme global, essentiel pour réduire les gaz à effet de serre et se préparer aux impacts du changement climatique.

Sur le plan de la génération de données précises et en temps réel, telles que celles fournies par Kunak, combinées à une gestion efficace de l’information, plusieurs barrières clés du financement climatique peuvent être levées. La disponibilité de mesures fiables et actualisées permet de justifier et présenter des projets avec plus de solidité auprès des bailleurs de fonds, réduisant l’incertitude liée à la qualité des données et facilitant l’accès aux ressources pour la mitigation et l’adaptation.

De plus, l’intégration de ces données dans des plateformes analytiques avancées contribue à identifier les tendances, à prioriser les actions et à suivre les résultats, optimisant ainsi l’allocation des fonds et l’efficacité des interventions. La technologie Kunak, reconnue pour sa précision et sa capacité à mesurer plusieurs polluants en temps réel, apporte transparence et confiance aux projets, facilitant le respect des exigences des financeurs climatiques et la reddition de comptes.

Le rôle des institutions internationales et du secteur privé

Les institutions internationales comme le secteur privé jouent un rôle fondamental dans la mobilisation et la gestion des ressources dédiées à l’action climatique.

Parmi les principaux gestionnaires figurent la Banque mondiale, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), la Banque asiatique de développement (BAD) ainsi que les fonds d’investissement climatique tels que les Climate Investment Funds et le Green Climate Fund. Ces acteurs se distinguent non seulement par le capital financier qu’ils apportent, mais aussi par leur expertise technique et capacité de gestion qui facilitent la mise en œuvre des projets d’atténuation et d’adaptation.

«Le Groupe de la Banque mondiale a délivré un montant record de 42,6 milliards de dollars de financement climatique pour l’exercice 2024 afin de soutenir les efforts pour éradiquer la pauvreté sur une planète vivable, en investissant dans une énergie plus propre, des communautés plus résilientes et des économies plus fortes.» Banque mondiale, Climate Finance Fiscal Year 2024 Snapshot.

L’essor des green bonds a marqué une étape majeure dans le financement climatique, permettant à entreprises et gouvernements d’accéder aux marchés de capitaux pour financer des projets durables favorisant la justice environnementale. Par ailleurs, le financement basé sur les résultats progresse, associant les décaissements à l’atteinte d’objectifs environnementaux concrets, renforçant ainsi l’efficacité et la transparence des investissements climatiques.

«Les émissions de green bonds souverains ont dépassé le marché plus large des green bonds en 2021 (CBI, 2022). Les quatre plus grands émetteurs — France, Allemagne, Royaume-Uni et Italie — ont contribué à près d’un tiers de l’utilisation des fonds (UoP) des green bonds souverains (26 milliards USD) en 2021/2022.» Climate Policy Initiative, Global Landscape of Climate Finance 2023.

Par conséquent, villes et entreprises peuvent exploiter ces mécanismes pour mobiliser des ressources, que ce soit via l’émission de green bonds, la participation à des fonds climatiques ou l’adoption de modèles de financement basés sur les résultats. La collaboration entre secteur public, institutions internationales et secteur privé est essentielle pour accélérer les solutions et atteindre les objectifs climatiques mondiaux.

Présentation politique à Tuvalu pour expliquer la menace du changement climatique à la nation.

Sécurité climatique : quand les risques environnementaux menacent la stabilité

Traiter les risques environnementaux, amplifiés par le changement climatique, qui peuvent déstabiliser des régions entières, exacerber des conflits et menacer la stabilité globale est la mission de la sécurité climatique. L’augmentation des phénomènes extrêmes, la rareté des ressources et les déplacements forcés de populations sont des facteurs environnementaux qui, combinés à des tensions sociales et politiques préexistantes, peuvent générer des crises humanitaires et conflits violents d’une ampleur sans précédent.

Le lien entre changement climatique et sécurité globale

Le changement climatique amplifie les menaces, accroissant les vulnérabilités sociales, économiques et politiques. Selon des rapports de sécurité de l’ONU, de l’OTAN et du Pentagone, les effets du réchauffement global (sécheresses, inondations, perte de terres cultivables et phénomènes météorologiques extrêmes) provoquent une augmentation des tensions favorisant le développement de conflits sociaux et le déplacement de communautés en raison de la difficulté d’accès aux ressources vitales telles que l’eau, la nourriture et l’énergie.

C’est ce qui s’est passé en Syrie lors de la sécheresse prolongée entre 2007 et 2010. Une situation dramatique qui a entraîné l’effondrement de l’agriculture, le déplacement massif des populations rurales et une augmentation des tensions sociales, contribuant à l’instabilité préexistante qui a débouché sur le conflit armé.

De même, la montée du niveau de la mer, les inondations et les sécheresses de plus en plus fréquentes et graves forcent des millions de personnes à quitter leur domicile, générant des vagues de déplacés climatiques qui, à la recherche d’une meilleure vie, peuvent exacerber les tensions dans les pays d’accueil et sur les routes migratoires.

«On assiste à une institutionnalisation rapide et généralisée de la sécurité climatique, menée par des États puissants et des organisations internationales. Les acteurs de la sécurité auraient dû reconnaître depuis longtemps la crise climatique comme une menace grave pour l’humanité, mais il est essentiel que cette institutionnalisation fasse l’objet d’un examen critique.» Hardt, J.N. et al (2024). The challenges of the increasing institutionalization of climate security.

C’est pourquoi des organismes internationaux tels que l’ONU ont identifié le changement climatique comme une priorité croissante en matière de sécurité internationale, soulignant que les risques climatiques peuvent miner la paix et la stabilité mondiales, exacerber les conflits sociaux, déstabiliser des régions et accroître la pression migratoire, avec un impact particulier sur les zones vulnérables et la sécurité nationale et internationale.

En résumé, la sécurité climatique est un défi transversal nécessitant des réponses coordonnées à l’échelle locale, nationale et internationale, intégrant l’action climatique dans les stratégies de sécurité et de développement durable.

Conflits liés aux ressources et migrations climatiques

La compétition pour l’accès à l’eau, la nourriture et les terres fertiles, notamment dans la région du Sahel, a intensifié les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Elle a également favorisé l’émergence de groupes armés exploitant l’insécurité alimentaire et le manque d’opportunités des communautés. Le déplacement forcé de millions de personnes, tant au sein de la région que vers d’autres pays, accroît la pression sur les ressources naturelles et les services de base dans les zones d’accueil, amplifiant la crise humanitaire.

La surveillance environnementale précise, via l’utilisation de capteurs et de systèmes de collecte de données en temps réel, peut identifier précocement les zones à risque où la rareté des ressources, la dégradation des sols ou les événements climatiques extrêmes menacent de déclencher de nouveaux conflits ou déplacements. Cette information permet aux gouvernements, organisations internationales et ONG de prioriser les interventions, concevoir des stratégies d’adaptation et mobiliser des ressources plus efficacement, réduisant ainsi l’impact des risques environnementaux sur la sécurité et la stabilité régionales.

Systèmes d’alerte précoce et renforcement de la résilience

Construire un monde résilient face au changement climatique nécessite la génération et l’analyse de données en temps réel sur notre environnement. La surveillance de paramètres clés comme la qualité de l’air, la disponibilité de l’eau, les variations de température et la détection précoce des incendies de forêt constituent la base des systèmes modernes d’alerte précoce ; ceux-ci permettent d’anticiper les risques environnementaux et de réduire l’impact des phénomènes extrêmes partout, notamment pour les communautés locales les plus vulnérables.

Répondre à temps face aux menaces émergentes, en s’appuyant sur la prise de décision éclairée combinant images satellites, capteurs terrestres et alertes communautaires, s’est révélé être un outil efficace pour guider les populations, les organismes gestionnaires et les autorités, et organiser des zones sécurisées avec des ressources disponibles avant que ne surviennent des situations à risque telles que des crises alimentaires ou des migrations climatiques.

«Le changement climatique modifie rapidement le paysage de la sécurité mondiale ; ses implications pour la sécurité sont nombreuses et posent une multitude de défis complexes.»Krampe, F. et al. (2024). Climate change and peacebuilding: sub-themes of an emerging research agenda.

Dans ces situations, les stations de surveillance environnementale Kunak se positionnent comme une pièce essentielle de ce réseau critique de prévention. Leur capacité à mesurer en temps réel plusieurs polluants et paramètres environnementaux, associée à leur système d’alertes précoces, améliore la précision des prévisions et l’efficacité des interventions. Ainsi, la technologie Kunak soutient la construction de la résilience face au changement climatique et la gestion des urgences, renforçant la sécurité climatique et le développement durable dans les régions les plus exposées.

La justice climatique encourage les actions visant à atténuer le changement climatique et à renforcer la résilience à ce phénomène.

Connecter les piliers : une approche systémique

Être efficaces dans notre réponse globale au changement climatique dépend de l’interaction et du renforcement mutuel des trois piliers fondamentaux : justice climatique, financement climatique et sécurité climatique. Ces éléments ne fonctionnent pas de manière isolée, mais doivent être connectés de manière systémique car c’est la condition essentielle pour progresser vers une transition juste, durable et résiliente.

La justice climatique reconnaît le droit des communautés les plus touchées à accéder à des ressources pour réparer les dommages et s’adapter au changement climatique. Sans équité dans les actions de réparation, la confiance dans les mécanismes de financement climatique s’affaiblit, rendant impossible la mobilisation des fonds et la participation active des pays pour qu’elle atteigne les populations vulnérables.

Par conséquent, sans financement adéquat et accessible aux plus affectés, il est impossible d’avancer à l’échelle mondiale vers une transition énergétique propre, d’adapter les infrastructures ou de créer des emplois durables qui fondent une économie juste. Si nous ne parvenons pas à avancer vers une transition efficace, la vulnérabilité et les inégalités continueront d’augmenter, tout comme les risques environnementaux et sociaux. Ceux-ci constituent un terreau propice aux conflits, migrations forcées et déstabilisation à l’échelle régionale, nationale et internationale.

Nous devons déployer des systèmes d’alerte précoce, fondés sur des outils technologiques et des plateformes ouvertes, qui facilitent un accès transparent à l’information, base d’une gestion efficace des ressources naturelles car ils sont la clé pour construire des environnements résilients et durables. Fondés sur la conception de politiques publiques qui privilégient l’équité, l’inclusion et la participation de tous, où les communautés les plus affectées ont voix au chapitre et où les bénéfices de la transition profitent à l’ensemble de la société. Un système intégré qui, fonctionnant à l’unisson, est plus fort que la somme de ses parties et constitue la garantie de bâtir un avenir résilient, juste et sûr.

La vision de Kunak : la technologie au service de la résilience climatique

Les solutions technologiques de Kunak se positionnent comme des outils clés pour progresser vers la justice climatique, la sécurité environnementale et l’efficacité dans l’investissement climatique. En fournissant des données précises et en temps réel sur la qualité de l’air, les polluants clés et les paramètres environnementaux, Kunak facilite la prise de décisions éclairées et l’évaluation objective des impacts dans les communautés vulnérables, contribuant à l’équité et la transparence dans la gestion des ressources.

Les stations de surveillance Kunak permettent d’identifier les zones à forte pollution ou à risque environnemental, priorisant les interventions dans les communautés les plus affectées pour soutenir la justice climatique.

Grâce à sa technologie de mesure multicontaminant et son intégration dans des systèmes d’alerte précoce, Kunak permet d’anticiper les crises environnementales et de protéger la santé publique et les écosystèmes. De plus, Kunak facilite le monitoring continu des projets financés par des fonds climatiques, garantissant que les ressources sont utilisées efficacement et que les résultats sont mesurables et vérifiables.

Kunak est un partenaire technologique clé pour les gouvernements, villes et ONG, offrant des solutions flexibles et évolutives pour renforcer la résilience climatique aux niveaux local et global. Son engagement envers l’innovation et la collaboration en fait un allié stratégique dans la lutte contre le changement climatique, aidant à transformer les engagements internationaux en actions concrètes et résultats mesurables.

En résumé, la mesure des conditions atmosphériques est un outil essentiel pour rendre visible et combattre les inégalités face à l’impact climatique, permettant de concevoir des interventions plus justes et efficaces dans la lutte pour la justice climatique.

L’exposition à un trafic constant et congestionné est l’une des inégalités auxquelles sont confrontées les communautés les plus vulnérables, et pour laquelle elles peuvent exiger une justice environnementale et climatique.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre justice climatique et justice environnementale ?

La justice environnementale agit pour une répartition équitable des avantages et charges environnementaux entre toutes les personnes et communautés, en portant une attention particulière à la protection des groupes vulnérables face à l’exposition aux polluants, autres risques environnementaux et aux décisions affectant leur cadre de vie.

La justice climatique est une expression spécifique de la justice environnementale qui se concentre sur les impacts et responsabilités liés au changement climatique. Elle met l’accent sur la manière dont les effets négatifs du climat (événements extrêmes, perte des ressources naturelles, déplacements forcés) affectent de façon disproportionnée et inégale les régions et pays qui ont le moins contribué au problème et qui disposent de moins de ressources économiques, donc d’une capacité d’adaptation moindre.

Par exemple, une communauté vivant dans des zones urbaines marginalisées est plus exposée à des niveaux élevés de pollution du fait de sa proximité avec des zones industrielles ou des secteurs à trafic dense et continu, ce qui lui permet de revendiquer la justice environnementale.

D’autre part, les communautés vulnérables plus exposées aux vagues de chaleur ou à la dégradation de la qualité de l’air due au changement climatique disposent de la justice climatique pour obtenir des programmes et ressources qui les aident à s’adapter.

En résumé, la justice climatique est une dimension spécifique de la justice environnementale, focalisée sur les conséquences sociales et distributives du changement climatique, tandis que la justice environnementale englobe toutes les formes d’injustice liées à l’environnement.

Qui est responsable du financement de l’action climatique ?

Le financement de l’action climatique est une responsabilité qui incombe prioritairement aux pays développés, selon le principe de responsabilités communes mais différenciées établi dans l’Accord de Paris. Cette responsabilité est justifiée par leur contribution historique aux émissions de gaz à effet de serre et leur capacité économique supérieure, les plaçant en position clé pour soutenir financièrement les pays en développement dans leurs efforts de mitigation et d’adaptation.

Bien que l’Accord de Paris ne dresse pas une liste exhaustive des principaux contributeurs à ce dommage historique, en pratique on considère qu’il inclut les membres de l’OCDE, l’Union européenne ainsi que les États-Unis, le Canada, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, entre autres pays à hauts revenus.

Par conséquent, des institutions telles que la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement ou la Banque européenne d’investissement jouent un rôle stratégique dans la mobilisation des fonds climatiques. En 2023, elles ont canalisé un record de 125 milliards de dollars vers le financement climatique mondial, destinant une part significative aux pays à faibles et moyens revenus. Leur ambition pour 2030 est d’atteindre 120 milliards de dollars annuels uniquement pour ces régions, incluant à la fois les investissements dans l’adaptation et les mécanismes pour attirer des capitaux privés.

Il ne faut pas oublier le secteur privé, essentiel pour augmenter le volume des ressources destinées à l’action climatique, complétant ainsi les fonds publics. En 2023, les banques multilatérales de développement (BMD) ont mobilisé près de 101 milliards de dollars de capitaux privés ; on estime qu’en 2030 ce chiffre pourrait augmenter de 65 milliards supplémentaires uniquement dans les pays à faibles et moyens revenus. Cette collaboration public-privé est cruciale pour combler le déficit de financement et accélérer la transition vers des économies durables, résilientes et bas carbone.

La coopération bilatérale entre pays à économies avancées et pays à faibles et moyens revenus joue également un rôle important dans la réponse climatique. Par le biais de programmes de coopération et d’accords spécifiques, de nombreux États financent directement des projets de mitigation, d’adaptation et de transfert technologique, avec des approches adaptées aux besoins locaux. Cette voie complète les efforts du secteur privé et des institutions multilatérales.

En résumé, le financement de l’action climatique est une responsabilité partagée mais différenciée, dirigée par les pays industrialisés, avec un rôle clé des banques multilatérales, du secteur privé et de la coopération bilatérale pour atteindre les objectifs mondiaux.

Comment le changement climatique affecte-t-il la sécurité nationale ?

Le changement climatique représente une menace transversale pour la sécurité nationale des pays, affectant à la fois la stabilité intérieure et la position internationale des États. Une situation mondiale que des organisations internationales telles que l’Organisation des Nations Unies (ONU), le G7 et l’OTAN ont identifiée, définissant le changement climatique comme un multiplicateur de menaces qui intensifie les risques environnementaux et sociaux préexistants et génère de nouvelles vulnérabilités pour la sécurité dans le monde.

Des événements extrêmes (inondations, ouragans, sécheresses et vagues de chaleur), aux déplacements forcés dus à la fréquence et l’intensité des catastrophes climatiques, ou encore aux conflits sociaux liés à la gestion de ressources limitées comme l’eau et les aliments, représentent des menaces directes susceptibles d’exacerber des conflits internes et internationaux, notamment dans les régions déjà vulnérables.

Par ailleurs, il existe des menaces indirectes, telles que l’instabilité politique et sociale engendrées par les impacts sur la santé publique dus à la propagation de maladies causées par une mauvaise qualité de l’air ou l’accès à l’eau potable. Ce sont des situations climatiques qui affaiblissent la gouvernance, augmentent la déségalité et alimentent le mécontentement, favorisant l’apparition de conflits sociaux.

En résumé, le changement climatique est reconnu par les organismes internationaux comme une menace multidimensionnelle pour la sécurité nationale et globale, avec des effets directs et indirects nécessitant des réponses coordonnées et adaptées à chaque contexte social et environnemental.

Quels sont les bénéfices d’investir dans la résilience climatique ?

Investir dans la résilience climatique offre de multiples bénéfices économiques, sociaux et environnementaux. C’est un retour sur investissement qui excède largement le coût initial des mesures adoptées ; en effet, on estime qu’un dollar investi permet d’éviter jusqu’à dix fois plus de coûts futurs.

Parmi les principaux bénéfices de l’investissement dans la résilience climatique, on trouve :

- Coûts évités : les investissements dans des infrastructures résilientes et des mesures d’adaptation réduisent l’impact des événements climatiques extrêmes sur l’économie, évitant dommages matériels, pertes de productivité et dépenses imprévues liées à la reconstruction et à l’assistance.

- Vies sauvées : renforcer la résilience climatique protège la population contre les catastrophes naturelles, diminuant la mortalité et améliorant la sécurité et la santé publique. Les systèmes d’alerte précoce, infrastructures sûres et planification urbaine adaptée sauvent des vies et réduisent la vulnérabilité des communautés les plus exposées.

- Stabilité sociale : investir de manière proactive dans la résilience climatique renforce la cohésion communautaire, réduisant les risques de conflits et de déplacements forcés, ce qui aboutit à une stabilité sociale, une diminution des inégalités et une amélioration de la qualité de vie des communautés.

- Meilleur rendement à long terme : les investissements dans la résilience climatique génèrent des retours économiques et sociaux supérieurs aux coûts initiaux, créant des bénéfices durables pour l’économie, la société et l’environnement.

En résumé, investir dans la résilience climatique protège l’économie et sauve des vies, tout en renforçant la stabilité sociale et en offrant un meilleur retour économique à long terme, démontrant que l’investissement climatique est une stratégie essentielle du développement durable.

Comment la technologie peut-elle aider à réaliser la justice climatique ?

La technologie joue un rôle fondamental dans l’instauration de la justice climatique. C’est un outil qui facilite l’accès à l’information, renforce la participation citoyenne et fournit des preuves fiables permettant de demander des comptes aussi bien aux gouvernements qu’aux entreprises.

La puissance de la technologie repose sur :

- Démocratisation des données : les technologies de l’information et de la communication (TIC), telles que les capteurs, systèmes de surveillance à distance et plateformes numériques, permettent de collecter et partager des données climatiques en temps réel. Cela donne du pouvoir aux communautés, organisations et gouvernements locaux pour identifier les vulnérabilités, surveiller les impacts et prendre des décisions éclairées sur l’adaptation et l’atténuation. La disponibilité ouverte des données climatiques favorise la transparence et l’inclusion, permettant aux groupes historiquement marginalisés d’accéder à l’information pertinente et de participer activement à la gestion climatique.

- Preuves pour les politiques publiques et les litiges climatiques : la technologie contribue à générer des preuves scientifiques solides, essentielles pour la conception de politiques efficaces et le soutien aux litiges climatiques. Des avancées comme la science de l’attribution permettent de lier des événements climatiques extrêmes à des émissions spécifiques de pays ou d’entreprises, renforçant ainsi les arguments juridiques et facilitant la demande de responsabilité dans les litiges climatiques, ce qui renforce la légitimité des revendications citoyennes.

En résumé, la technologie renforce la justice climatique en démocratisant l’accès à l’information, en renforçant la participation citoyenne et en fournissant des preuves solides pour l’action politique et juridique.

Manifestation pour la lutte contre le réchauffement climatique

Conclusion vers un avenir plus juste, sûr et durable

La réponse à la crise climatique ne sera efficace que si les trois piliers fondamentaux suivants sont articulés conjointement : justice climatique, financement climatique et sécurité climatique. Ces piliers, loin d’être indépendants, se renforcent mutuellement et encouragent des solutions intégrées qui reconnaissent l’interdépendance entre l’équité sociale, la mobilisation des ressources et la protection contre les risques environnementaux.

L’innovation technologique et la coopération internationale sont essentielles pour progresser dans cette voie. Les systèmes d’alerte précoce, de surveillance environnementale précise et de technologies ouvertes permettent d’anticiper les risques, d’optimiser les ressources et de garantir que les bénéfices de la transition parviennent à ceux qui en ont le plus besoin. La collaboration entre gouvernements, entreprises, institutions internationales et société civile est clé pour concevoir des politiques climatiques inclusives, promouvoir des villes intelligentes et construire la résilience face aux défis globaux.

Mesurons précisément les impacts environnementaux, finançons de manière juste et efficace les solutions climatiques et protégeons les communautés les plus vulnérables afin d’atteindre une véritable durabilité, fondée sur l’inclusion, le respect et la collaboration entre les acteurs sociaux. Dans ce contexte, Kunak se positionne comme un partenaire stratégique, offrant des solutions technologiques qui facilitent la génération de données fiables et en temps réel, essentielles à la prise de décisions et à la justification de projets climatiques efficaces et finançables.

Références

- Cabezas-Vicente, M. (dir.) (2024). Justice environnementale et climatique : visions interdisciplinaires à partir des droits humains. Ediciones Universidad de Salamanca. https://eusal.es/eusal/catalog/book/978-84-1311-890-1

- de Armenteras Cabot, M. (2021). L’action globale pour le climat et l’importance des jeunes dans le mouvement pour la justice climatique. Oxímora. Revista Internacional De Ética Y Política, (18), 153–169. https://doi.org/10.1344/oxi.2021.i18.32722

- Buchner, B. et al. (2023). Global Landscape of Climate Finance 2023. Climate Policy Initiative (CPI). https://www.climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2023/11/Global-Landscape-of-Climate-Finance-2023.pdf

- United Nations Conference on Trade and Development (2024). The New Collective Quantified Goal on climate finance. https://unctad.org/system/files/official-document/tcsgdsinf2024d2_en.pdf

- Hardt JN, Jayaram D, Harrington C, McLaren D, Simpson NP, Cook ADB, et al. (2024) The challenges of the increasing institutionalization of climate security. PLOS Clim 3(4): e0000402. https://doi.org/10.1371/journal.pclm.0000402

- Florian Krampe, Dylan O’Driscoll, McKenzie Johnson, Dahlia Simangan, Farah Hegazi, Cedric de Coning, Climate change and peacebuilding: sub-themes of an emerging research agenda, International Affairs, Volume 100, Issue 3, May 2024, Pages 1111–1130, https://doi.org/10.1093/ia/iiae057

- Climate Action Network International. (2024). Guide NDC 3.0 : Contributions des résultats du bilan global et au-delà. https://climatenetwork.org/wp-content/uploads/2024/05/CAN-Guidelines-NDCs-es.pdf

- McDonald, M. (2024). Fit for purpose? Climate change, security and IR. International Relations, 38(3), 313-330. https://doi.org/10.1177/00471178241268270

- Kawamura, S. and Brady, C. World Green Building Council (WorldGBC). (2022). Résilience au changement climatique dans le milieu bâti. Principes d’adaptation au changement climatique. https://worldgbc.org/wp-content/uploads/2022/10/Resilience-Guide-espanol_Actualizado13julio.pdf